全5回シリーズでお届けしているコラム「噴火史研究から浮かぶ火山のイメージ」の第3回です。コラムを担当するのは、奥野充教授(理学部地球圏科学科・国際火山噴火史情報研究所長)です。

2014年9月の御嶽山の水蒸気噴火は多くの尊い命が奪われる戦後最悪の火山災害となりました。この他にも桜島をはじめ、口永良部島や阿蘇山、箱根山で噴火が起こるなど、日本列島の火山は活動期に入ったように見えます。この連載コラムでは、「火山噴火とは何か」という基礎的な話から噴火史の規則性や火山噴火の防災・減災まで取り上げます。

■過去の火山噴火をどのように知るか?

桜島や阿蘇山のように頻繁に噴火する火山はまれで、ほとんどの火山は普段穏やかで思い出したように噴火します。鹿児島県の開聞岳などのように古文書に噴火記録が残っている火山もありますが、活動度を評価するには最近1,000年程度のスパンは短かすぎます。そのため、気象庁は最近1万年間に噴火したことを「活火山」の条件の1つにしています。過去の噴火現象は、火山の地質や地形として記録されていて、地質調査や年代測定によって解読されます。

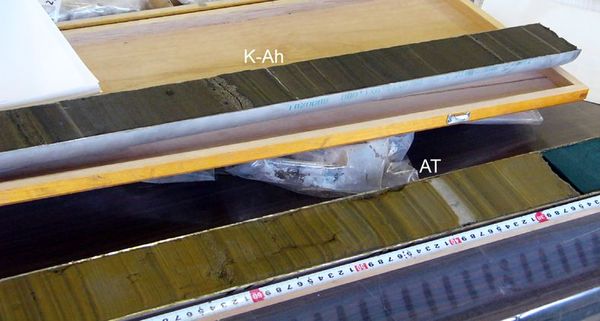

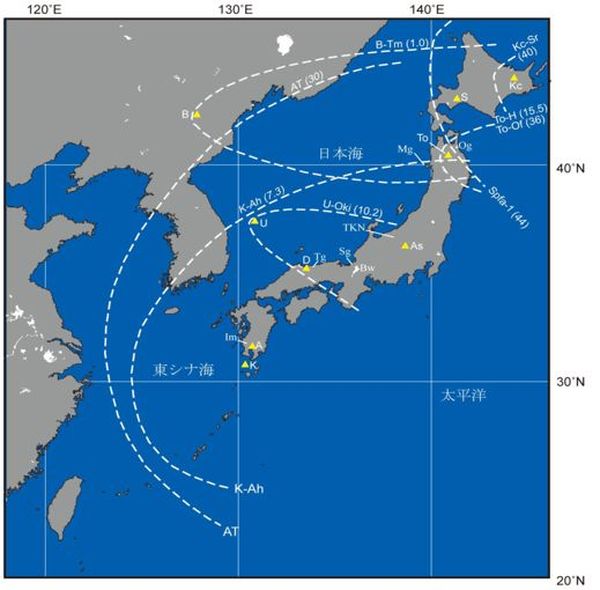

火山から遠く離れたところにも火山灰が降り積っています(図1)。鹿児島県にあるカルデラから噴出した鬼界アカホヤテフラ(K-Ah)や姶良Tnテフラ(AT)は、日本列島を覆うように分布しており(図2)、これらは広域テフラと呼ばれています。テフラとは軽石や火山灰など火山噴出物の総称です。

(図1)秋田県、一ノ目潟のコア試料から発見された九州のカルデラ火山から噴出したテフラ(K-AhやAT)。

K-Ah:鬼界アカホヤテフラ(約7300年前)、AT:姶良Tnテフラ(約3万年前)。

(図2)最近5万年間の広域テフラの分布を示す地図(奥野ほか、2014)。

■南九州・姶良カルデラの地層から分かること

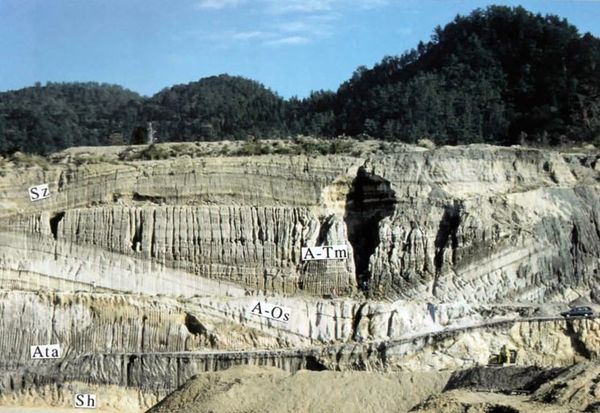

図3は、南九州の姶良カルデラ東璧にみられる最近10万年間の地層です。最下部の四万十累層群(Sh)を覆って、鹿児島湾口部の阿多カルデラから噴出した阿多火砕流堆積物(Ata)、図1のAT火山灰と同じ噴火の産物である大隅降下軽石(A-Os)と妻屋火砕流堆積物(A-Tm)、そして、桜島火山からのテフラ群(Sz)が覆います。A-OsとA-Tmは連続して噴出したものですが、前者の降下軽石は地表をほぼ同じ厚さで覆うのに対し、後者は地表を流れてきたため、谷を埋めるように堆積しています。

(図3)姶良カルデラ東璧にみられる最近10万年間の地層(奥野ほか、2000)。

右隅にあるグレーの車がとても小さく見える。

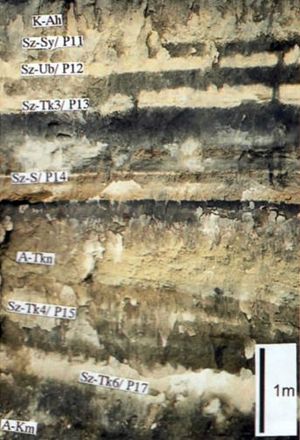

(図4)桜島テフラ群(Sz-)の拡大写真。

![]()

(参考文献)

- 奥野充・長岡信治・福島大輔・成尾英仁・森脇広・小林哲夫(2000) 姶良カルデラ東壁にみられる最近10万年間のテフラ、火山、45、41-46。

- 奥野充・鳥井真之・中村俊夫(2014) 最近5万年間の広域テフラの年代研究―総特集「陸と海のテフロクロノロジー」以降20年間の進展―、月刊地球、号外63、172-178。

(関連リンク)

- 国際火山噴火史情報研究所のウェブサイト

- 国際火山噴火史情報研究所のFacabookページ

- Prehistoric Resilience in the Islands of the Four MountainsのFacebookページ