働くことの意識や仕事への価値観。

それは、人により、時代により、さまざまです。

先輩たちは、何を基準に自分の職業を選んだのでしょうか。

卒業生と内定者、各々5人の皆さんに、

今の道に進んだ背景を聞きました。

株式会社ホープ 代表取締役社長

時津 孝康さん

(商学部貿易学科 2005年卒業)

大学在学中の2005年2月、有限会社ホープ・キャピタル(現・株式会社ホープ)を創業。広報紙やウェブぺージなど、自治体が所有する遊休スペースを広告枠として企業へ販売することで自治体の財源確保を支援する「財源確保支援サービス」を主力事業に、自治体向けのさまざまなサービスを展開。2016年6月には東京証券取引所マザーズに上場した。

留学先の仲間たちに刺激を受け、

人生が変わった

海外に憧れ、グローバルな学びが想像できた貿易学科に進学。しかし、入学したものの勉学に身が入らず、趣味の映画鑑賞に明け暮れる日々でした。「人生を変える何かがしたい」と2年次の夏から約1年間、アメリカ・ニューヨークにほど近いペンシルバニア州の語学学校に留学しました。

留学初日、クラスメイトの自己紹介を聞いて、衝撃を受けました。彼らは単に語学修得に留まることなく、その先の進学まで見据えるなど、目標が非常に明確で目的意識が高かったのです。「楽しい留学生活を」と気楽だった自分との差に危機感を覚えました。

それからは、必死になりました。英語はできない。日本の歴史や文化も知らない。意見が言えない。こんな自分を変えようと、実家から本を取り寄せて日本の歴史や文化などを一から勉強しました。彼らの見ている世界を、自分も見たかったのです。

高みに憧れる思考は、小学生の頃から持っていました。地元からただ一人私立中学に進学している同級生がおり、知らない世界を生きている彼に、羨望(せんぼう)のまなざしを送っていました。そのため留学中も、意識の高い仲間の中に身を置き、その考え方を吸収し、同じ景色を見ることが、楽しくて仕方がありませんでした。

同時に襲ってきたのは、焦りです。「このままではいけない。人生は自分でつかみ取らなければ」。将来を強く意識した私は帰国後、大学の勉強に打ち込み、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。自営業の父の影響で卒業後は起業することしか頭になかったので、リアルな社会を見るため営業職のアルバイトも経験しました。営業成績が良くアルバイト先の社長に重宝されていましたので、そのままその会社に就職し、社会経験を積んでから起業することもできたと思います。しかし、環境に甘んじる自分の弱さに気付いていたため、就職は考えませんでした。

お金、才能、学問。いずれも他人より秀でるものがない私は、新規参入者にもチャンスのある市場で勝負するのが唯一の道だと考え、新聞で拾い上げたキーワードの中から「変化が必要とされていて、誰も注目していない市場」として自治体向けのサービスに着目しました。一つ一つ手探りでしたが、ビジネスの意義、必要性を誰よりも信じ、種をまき続けました。その結果、12年前に一人で立ち上げた事業も、今では約150人の仲間と共に成長を続けています。

人には、スイッチが入る瞬間が平等に訪れます。そしてそれは何かしら人が介在しています。私の場合、留学先で出会ったクラスメイトたちでした。小さなことでもいいので行動に移し、一人でも多くの人に巡り会ってほしい。失敗してもいいのです。そこがスタートなのですから。

株式会社モルテン

中村 竜一さん

(経済学部経済学科 2009年卒業)

好奇心から始まった就職活動で

多くの「やってみたい」が生まれた

「地元の長崎に帰って教員になる」とずっと思っていました。ただ3年次生になり、仲の良かった同じ学科の友人がOB・OG訪問をしているのを見て好奇心が湧き、その友人に同行させてもらううちに、「新卒で就職活動ができるのは今しかない」と考えるようになりました。

就職活動を始めてみると、本当にいろいろな企業・職業があることを思い知らされます。そこで教育関連だけでなく人材派遣や建設業など、やってみたいと思える仕事にたくさん出合いました。教員の夢も諦めきれませんでしたが、ある企業の人事の方から、「社会に出ても部下の育成や自己啓発などで、教育にはずっと関わっていけるよ」と言われたことが、民間企業を志すきっかけになりました。

関心を持った業種の一つに、スポーツ関連がありました。高校まで続けたバスケットボールの経験を生かして学生時代に地域の小学生を指導していたことや、「仕事が辛い時も、子どもたちの笑顔を見れば頑張れそう」というのが理由でした。当初は事務職として応募し、不採用に。その後、「営業職で再チャレンジしてみないか」と声を掛けられ、再び選考に臨み株式会社モルテンから内定をもらいました。現在、地域のスポーツ店や学校などを訪問して、バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、サッカーなどの競技で使う商品の営業をしています。

働き始めて感じることは、自らスキルアップしないとチャンスは得られないしリーダーにもなれない、という点で“仕事は部活とよく似ている„ということです。成長した、と自分でも思えるまで挑戦し続けること、それが「仕事をする」ということなのかもしれません。

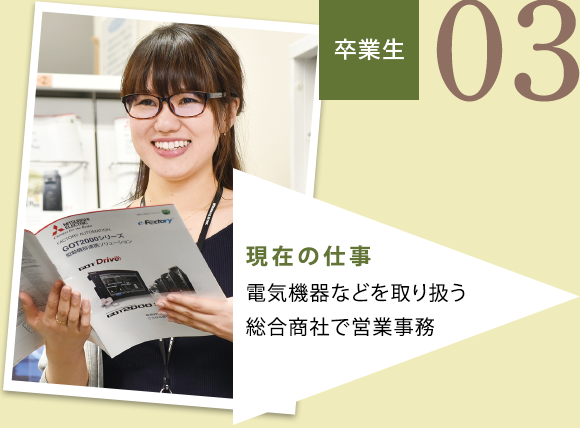

九州三菱電機販売株式会社

廣瀬 夕貴さん

(工学部化学システム工学科 2012年卒業)

男性と対等な働き方を求めた学生時代、

働き始めて考え方が変わった

学生時代、接客のアルバイトをするなど人と話すことが好きだったので、将来は営業の仕事をしたいと考えていました。

具体的に目標としていた業種はありませんでしたが、「結婚しても働き続けたい」という思いがあり、企業説明会では特に育児休暇制度など福利厚生について質問しました。化粧品や自動車販売などの企業も受けましたが、九州三菱電機販売株式会社に決めたのは、地元福岡で働けること、面接時に感じた会社の雰囲気が自分に合っていそうなこと、そして福利厚生がしっかりしていることが理由でした。

今は営業サポートとして、主に営業職の資料作成や経費管理などを担当しています。部長をはじめ、営業の皆さんが仕事をしやすいように業務の流れや現状などを考慮しながら資料を準備していますが、「助かったよ」と感謝されると、自分の存在意義を感じます。また、最近はメーカーとの資材交渉も任されるようになり、仕事の幅も広がりました。

学生時代の私は、負けず嫌いの性格でした。“女性だから„と言われるのが嫌で、男性と同じ立場で働きたいと思っていました。しかし今では、「女性としての視点を生かせるのではないか」と思うようになりました。全てにおいて対等であるよりも、それぞれが得意なところで力を発揮した方が、結果的にお客さまに喜んでもらえると考えています。

働き始めてからは視野も広がり、考え方も柔軟になりました。『自分の思いやこだわりより、“お客さまのことを優先して考える„』。それが、私にとっては働くということだと思います。

株式会社日本M&Aセンター

堀切 将太さん

(商学部商学科 2013年卒業)

自分を客観視し、なすべきことを考える

全ての経験が試練であり、チャンス

大学時代は所属していた硬式野球部の活動などを通じて、OBをはじめ多くの経営者にお会いする機会に恵まれました。自分の会社のことだけを考えるのではなく、地域を元気にするために動いている方々の姿を見て、私も社会に貢献できる経営者になりたいと思うようになりました。

異業種交流会にも参加して多くの経営者とお会いするうち、経営者とは“さまざまな能力が必要な職種„だと感じました。そこで就職活動に際しては、社会の仕組みや組織、経営の在り方などを幅広く知ることができると考え、銀行や損保、メーカーなどの大手企業に目標を定めました。内定を得るために、対象を絞って「どうすれば自分が企業に好かれるか」という観点から自己分析・企業研究をして、自分がいかにその企業に貢献できるかを熱く語りました。

新卒で入社したメーカーでは営業、労務管理など多くの仕事を経験しましたが、将来、経営者になるためには、より高度な経営管理能力を身に付けておく必要があると考え、昨年12月に今の企業に転職。現在はM&A(企業の合併・買収)に関するコンサルティング業務を行っています。今でも経営者になるという目標にぶれはなく、そこに向かって一歩ずつ進んでいます。

私は、仕事とは、自分の目指す道を歩む“志事„であるべきだと考えています。志を成し遂げるには、自分の現状と目標とする姿を比較し、そこに行き着くために今何をすべきかを明確にして、目標に向かって最短距離で動くことが必要です。仕事を“志事„だと捉えれば、全ての経験が目標達成のための試練であり、チャンスだと思えるようになるのです。

福岡市役所

佐藤 圭さん

(経済学部経済学科 2009年卒業)

「積極進取」の精神を胸に過ごした学生時代

挑戦することで見えてくるものがある

高校時代、野球の試合中に頸椎(けいつい)を損傷、長期の入院を余儀なくされました。病院のベッドの上で天井を見つめながら、将来への不安や焦りが募る日々。自分は将来どう生きていくのか、自然と考えるようになりました。

大学時代とは社会に出る準備期間であり、私にとっては親がプレゼントしてくれた大切な時間。そこでベストを尽くさないのは、申し訳ないことだと思いました。福岡大学の建学の精神にもある「積極進取」は私の好きな言葉の一つで、この言葉を胸に、4年間何事にも積極的に取り組んできました。

2年次生の冬、短期間の語学留学でアメリカに行きました。 不慣れな海外での生活を経験し、日本はとても暮らしやすい国であることを実感しました。この時の経験から、質の高い生活基盤を創出する仕事をしたいと思うようになり、インフラ関連の企業や行政などに関心を持つようになりました。3年次生になると飛び込みでの企業訪問を行い、OB・OG訪問ではさまざまなアドバイスを受けました。面接での質問を想定し、それに対する自分の考えをまとめた「自分ノート」も、先輩の助言で始めました。

将来のことを考え続け、いろいろなことにトライしていたため、就職活動はその続きという感じで、自然に入っていけました。就職とは「自分の価値(存在)をどの企業が欲しいと思ってくれるかどうか」であり、普段の自分を表現することが大切だと考えると、面接も楽しめました。

現在は福岡市保健福祉局で、高齢者施設や介護サービス事業者に対する指定業務や監査指導などを行っています。仕事は生活の糧を得る手段。しかし同時に、自己実現や人間としての成長につなげていくものだと、実感しています。