コンピューターの専門知識を駆使して

研究者を支援、科学の発展を支える技術者

「地球科学の謎」を解明する研究機関

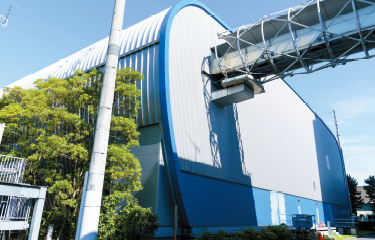

今回の訪問先、国立研究開発法人海洋研究開発機構は横浜駅から電車で約20分の住宅街にありました。「研究棟」と「地球情報館」から成る真っ白い建物が印象的です。「地球情報館」には地球に関する資料が展示・一般開放されており、取材当日は多くの小学生が学習していました。科学が身近にあることを実感しているところへ甲斐恭さんが優しい笑顔を見せながら研究棟から姿を見せました。

同機構は英語表記の頭文字を取ってJAMSTEC(ジャムステック)とも呼ばれます。「何を研究するところなのか」と、これまで何度も質問されてきたのでしょう。甲斐さんは慣れた様子で、分かりやすく説明してくれました。「簡単に言うと地球科学の研究です。大気から深海まで幅広く扱っています」。

JAMSTECは、海洋、地球、生命をキーワードに世界最先端の海洋科学の研究開発を行う機関。水深6,500メートルまで潜ることができる有人潜水調査船「しんかい6500」などを使って、地球のシステムや生命の進化などを研究しています。今年、NHKと共同で世界最深記録となる水深8,178メートルでの魚類の撮影に成功し、その様子は新聞やテレビでも報道されました。

ただ、全ての事象を実地調査することはできないため、仮説に基づく理論的研究も行っています。その一つが気象。気象衛星や観測データを使って全地球をターゲットにした大気シミュレーションを行い、被害に結び付く気象現象の予測などをします。データの解析等には同機関のスーパーコンピューター(スパコン)「地球シミュレータ」が活用され、甲斐さんは技術者としてそのスパコンを利用する研究者のサポートを行っています。

住宅地にあり、真っ白い建物が印象的な海洋研究開発機構(JAMSTEC)。建物の一角にある「地球情報館」は見学可能。シアターや図書館、軽食ラウンジなどを併設し、同機関の研究内容等を公開している。甲斐さんは研究棟にある地球情報基盤センターに所属し、スパコン「地球シミュレータ」の支援・運用、先端的な計算技術に関する調査・研究を行っている。

理学部化学科で幅広く学び取得した単位数は200以上

甲斐さんに案内されて、ある建物に入って行くと、2メートルほどのラックが80台、整然と並んでいました。これが「地球シミュレータ」で、理化学研究所計算科学研究機構のスパコン「京」を含む大学等の主要なスパコンからなるHPCIに参加しています。

スパコンや研究内容について丁寧に説明してくれる甲斐さん。大学の進学先として理学部を選んだ理由を聞いてみたところ、次のように語ってくれました。

「高校時代は具体的な目標がまだ定まっていなかったため、興味のあった化学を専攻することにしました。結果として、化学の領域は物理や生物など幅広い分野に関連していて、いろいろなことを勉強できてよかったと思います」。

「単位をできるだけ取ろう」「いろいろ勉強しよう」と思っていた甲斐さんは、在学中、受けられる授業全てを受けました。理学部で卒業に必要な取得単位数は128ですが、卒業時には200を超えるほど。これらの授業を通じて多くのことを学んだと言います。例えば「放射化学」。放射性物質やその半減期について学び、東日本大震災後に放射能のニュースを見聞きするたびにその授業を思い出し、放射線を防ぐ方法を思い浮かべたそうです。教職課程の中で習った授業の組み立て方や話し方も、講習会の準備でシナリオや資料を作る際に役立っていると話します。

HISTORY 先輩の足跡

熊本県生まれ

高校の委員会活動

福岡大学附属大濠高等学校に進学。大学時代は教育実習で教鞭を取った。写真は当時、図書委員会の仲間たちと。

2004福岡大学入学

2008福岡大学卒業

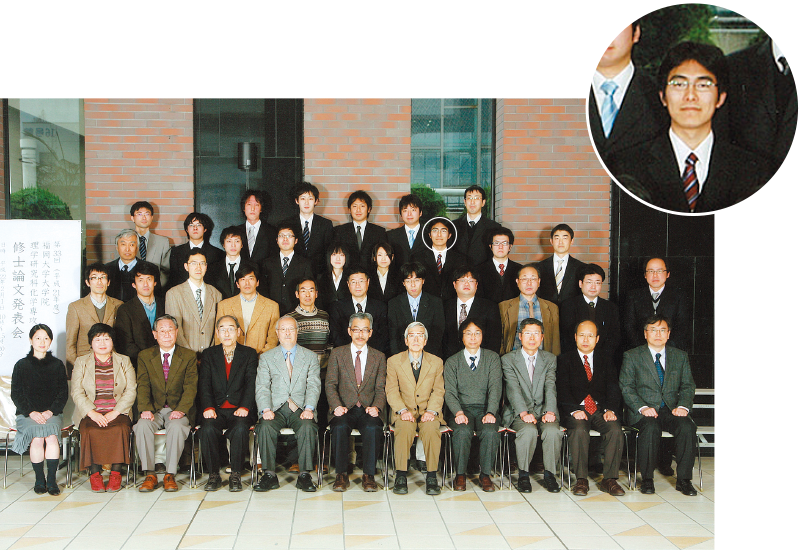

卒論発表会後の集合写真

前から3列目、左から7番目が甲斐さん

2010福岡大学大学院修了

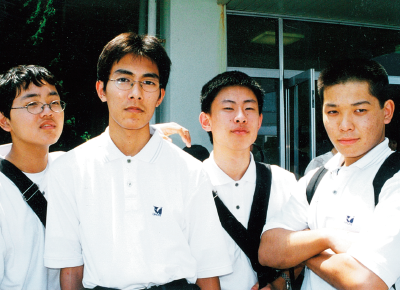

修論発表会後の集合写真

上から2列目、右から3番目が甲斐さん

現在国立研究開発法人

海洋研究開発機構

2010年のJAMSTEC一般公開。着ぐるみの白熊と記念に一枚。

JAMSTECで2015年3月から活用されている3代目のスパコン「地球シミュレータ」。1台あたり64ノードが入ったラック80台からなる(5120ノード)。1秒間に1,300兆回の浮動小数計算ができ、地球温暖化や地殻変動のシミュレーションなど計算科学の分野で大きな成果を上げている。

興味・関心を深めていった結果、

未来への道が開けた。

「情報化学」の授業をきっかけに深まったコンピューターへの関心

「数ある授業の中で、今思えば人生の岐路の一つだった」と振り返るのが、山口敏男先生(現・理学部長)の「情報化学」という授業です。実験で得たデータを解析するコンピューターの技術や機能などを学びました。

4年次生の時「勉強や研究がまだ道半ばだった」と感じた甲斐さんはさらに大学院へと進み、研究を続けました。大学院での研究テーマは「分析化学」。Ⅹ線のデータを使い、EPSR法という解析方法によって有機化合物「ジメチルスルホキシド」と水の構造について調べる研究です。研究にあたっては、9号館のⅩ線装置や、大学間で相互利用できる九州大学のスパコンも活用し、兵庫県の大型放射光施設「SPring‐8(スプリング・エイト)」で実験を行う吉田亨次先生にも同行しました。

これらの実験を通してスパコンに触れ、スパコンへの興味が徐々に膨らんでいきました。「地球シミュレータ」ではプログラミング言語として甲斐さんが学生時代に学んだ「Fortran(フォートラン)」を使っており、当時の学びが今の仕事につながっています。

スパコンが設置された施設は免震構造の2階建て。体育館のように大きいが、今のスパコンは小型化しているため、実際には2階の3分の1ほどの広さに置かれている。

甲斐さんは普段、別棟の部屋でパソコンに向かう。スパコンの操作も遠隔で行っている。

大学時代に活用した「Fortran」の教科書。今も大切に持っている。

「何でもやってみること」それが結果的に自分の道へとつながっていく

入学時は漠然としていた夢や目標が、大学や大学院で学び研究していく中で具現化した甲斐さん。そのことについて本人は「流れに乗って進んできた」と偶然の賜物のように話します。しかし、その秘密はチャレンジ精神にあるようです。「やってみたいと思うものは何でもトライした」と言い、個人的に関心のあった基本情報技術者試験に挑戦して資格を得たそうです。

「何でもやってみることが大事ではないでしょうか。大学時代、私は『自分に何ができるのか』『これを学んで何になるのか』と考えたことはありませんでした。結果として教員にはなりませんでしたが、教職課程での学びが、実際に今の仕事に役立っているのですから、将来何が役に立つか分かりません。いろいろなことにチャレンジしながらより興味のある方へ進んでいたら、結果的に自分の好きな道につながっていました」。

学生時代は「総合情報処理センター(現・情報基盤センター)」で利用者の学生にPCの技術的な支援を行うアシスタントを経験したことも。現在JAMSTECでは「地球情報基盤センター」という部署で研究者からスパコンに関する相談を受けており、「求められる知識は当時と各段に違いますが、こうして振り返ってみると大学時代も似たようなことをやっていたんですね」と、笑いながら当時の思い出を話してくれました。

甲斐さんは大学院生になると学会にも積極的に参加し、ある学会の発表でJAMSTECのことを知り、関心を持つようになりました。その後、福岡での就職説明会でJAMSTECを目にし、採用試験に臨んで内定を得ました。

「意外と専門外のところに道があったりするものです。最初は選択肢の多い大きな道から歩き始め、徐々に興味・関心のある道へと絞り込めばいいと思います」。

日々の「小さな発見」を積み重ね、業務の解決・改善に取り組む

スパコンが正常に動作するよう、またスムーズに運用できるように気を配る甲斐さんは、縁の下の力持ちとして研究者を支える存在であり、科学の発展を支える重要な役割を担っています。「解析するのは私でなく機械ですから…」と謙遜しますが、「地球シミュレータのデータを使った異常気象の解説や、論文の謝辞に自分の名前が記されているのを見るとやはり嬉しいですね」と満面の笑みを浮かべました。

心掛けているのは、普段の業務の中でも「小さな発見をする」こと。「こうすれば、もっと早く解析できるのではないか」「ここを変えれば、もっとスムーズにいくのではないか」と、日常の中に課題を見つけ、それを解決する方法を考え行動していく。研究者からの課題や依頼に対し、より良い方法を考え実践していく。それがやりがいになっています。

地球の謎を解明するという壮大な夢や目標に向かう研究者たち。そのかたわらで研究を支える甲斐さんは、「科学の発展のそばにいる」と日々実感しています。

一般開放されている「地球情報館」。パネルや模型、スクリーンを使ってスパコンの仕組みや研究内容、地球の姿などが分かりやすく紹介されている。