<後列左から>福岡大学病院 医事課長 羽谷勝也さん、福岡大学病院 看護師長 野島三千代さん、

トップ九州国際医療コンサルティング株式会社 代表取締役 齋藤寧々さん、

福岡大学病院 庶務課長 赤木須美男さん

<前列左から>福岡大学病院 副病院長 吉満研吾先生、

福岡大学病院 病院長 井上亨先生、福岡大学病院 副病院長 中川朋子さん

外国人患者を受け入れる

「国際医療」が本格的にスタート

福岡大学病院

国際医療戦略室

2016年6月、「国際医療戦略プロジェクトチーム」が発足。中国からの患者さんを支援する医療ファシリテーターと提携し、患者フロー、業務フローなどを作って外国人の患者さんの受け入れ体制を整えている。

2016年に国際医療戦略室を開設、本格的な受け入れを開始

2010年に閣議決定された「日本の新成長戦略~『元気な日本』復活のシナリオ~」において、国際医療交流が掲げられました。日本の優れた医療サービスは経済成長を担う一つとされ、国内の各医療機関では外国人の患者さんを受け入れる動きが始まりました。福岡大学病院は、医学研究を行い、高度先進医療を提供する大学病院であると同時に、周辺地域の医療を担う基幹病院です。その存在意義やアジア諸国に近いという立地の特性を生かし、国際医療の推進に向けた取り組みに着手。2016年に「国際医療戦略室」を設け、本格的に受け入れを始めました。

外国人の患者さんについては、これまでも福岡市在住の外国人や、外国人医師からの紹介などを通して通常の医療サービスの中で受け入れてきました。しかし今後、その数が増えれば、現行の医療サービスに影響を与えかねません。また中国をはじめ医療制度の仕組みや文化・言語の異なる国々の患者さんを受け入れるには、医療行為の前に病歴や症状に関する情報を入手する必要があります。

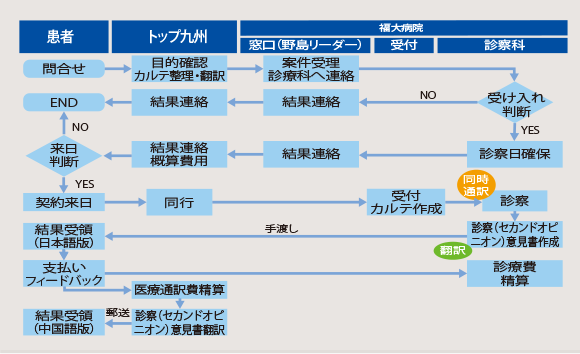

そこで国際医療戦略室では、来日前の受診相談から来日・治療までのフローチャートや現行の医療サービスを妨げない検査・治療方法を看護師長の野島三千代さんを中心に見直しました。さらに院内の医師や看護師、検査技師、「福岡大学博多駅クリニック」との連携も進めました。

また、海外の患者さんが日本で医療サービスを受ける際に支援を行う「医療ファシリテーター」であるトップ九州国際医療コンサルティング株式会社(以下、トップ九州)と提携。同社からは主に中国人の患者さんの紹介を受け、診療にあたっては代表取締役の齋藤寧々さんが自ら立ち会って通訳や助言を行います。こうした医療ファシリテーターとの提携は、診療費未払いを防ぐ対策の一つにもなっています。

言語・文化の異なる患者さん受け入れには慎重な判断

国際医療戦略室では、やみくもに外国人の患者さんを受け入れているわけではありません。病気や薬の知識は患者さんと医師の間に大きな差があるため、医療の現場は“異文化コミュニケーション„と呼ばれています。言語や文化の異なるケースにおいては治療の方法、内容、効果など認識を一致させるのはなおさら難しいことです。

特に中国人の患者さんの中には“日本で治療すれば病気前の元気な姿に戻れる„と思っている人が多いと言います。日本の医療への高い信頼感が、過度な期待につながっているのですが、病気によっては治療レベルが国際的に標準化されています。このため高額な医療費を払ってまで日本で治療を受ける意味があるのか、慎重な判断が必要となってきます。また、中には「せっかく日本まで来たのだから、気になるところを全部診てほしい」と希望する患者さんもいますが、日本の医療制度は「症状あっての検査」が前提のため対応できません。こうした状況を踏まえてしっかり話し合い、理解が得られない場合は治療を断ることもあります。

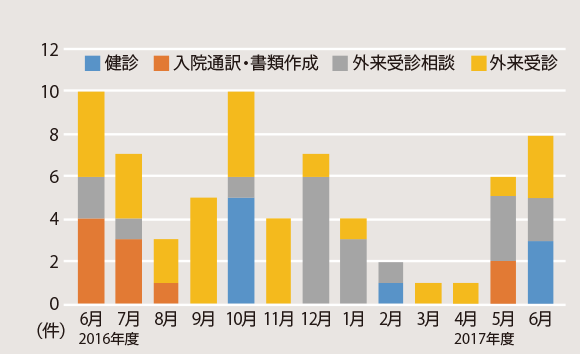

外国人患者受け入れ対応件数

2017年3月4日、九州経済連合会主催「外国人患者受け入れセミナー」で本病院の取り組みを発表する野島看護師長

外国人患者受け入れフロー図

「あたたかい医療」は国境を越えて高い評価

国際医療戦略室の立ち上げから1年を経て、受け入れ件数は40件に上ります。トップ九州からの紹介による中国人の受診相談が最も多く、次に博多駅クリニックの「2日健診プラン」(人間ドック)を受けた中国人、日本に在住し公的保険に加入しているが通訳が必要な外国人、ケガをした訪日旅行客らの来院と続き、来日して大きな手術や入院治療を行うケースはまだ少ないのが現状です。

それでも本病院で治療、入院を経験した外国人の患者さんは医師の丁寧な説明、看護師や検査技師の親切な対応に感動し、アンケートでは高い満足度を得ています。基本理念である「あたたかい医療」は国境を越えて評価を得ており、今後も外国人の患者さんに対応できる環境を整えながら、国際医療を推進していく方針です。

海外の患者さんに関しては、トップ九州国際医療コンサルティングと提携して受け入れを進めており、

「連携を深めながら現場の課題を一つずつクリアしていきたい」と情報交換にも余念がありません。

Close-up

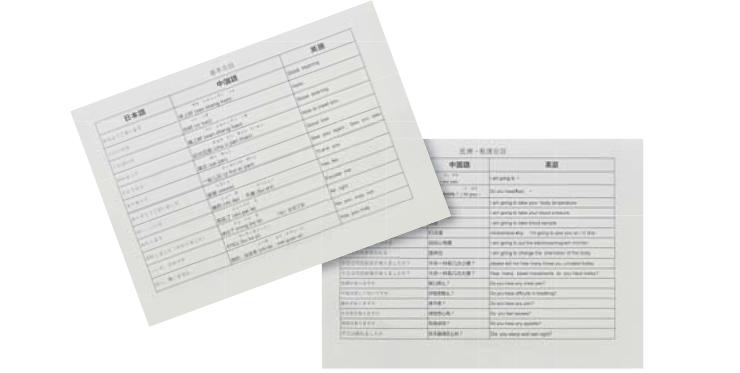

患者さんとの意思疎通を図る

中国語・英語の「指差し会話帳」

外国人の患者さんが最も不安を覚えるのが言語の問題。安心して治療を受けてもらえるように、看護師長の野島さん、トップ九州国際医療コンサルティングの齋藤さんは患者さんに付き添い、医師の言葉を中国語や英語に通訳しています。しかし、2人がいつも同席できるとは限らないため、外国語が話せないスタッフでも最低限の意思疎通ができるよう、「指差し会話帳」を作成しています。会話帳には、日常の挨拶のほか「眠れましたか」「熱はありませんか」といった体調に関する問い掛け、「血圧を測ります」という検査内容など、医療現場でよく使われる言葉を外国語で表記し、その言葉を指で差し示して外国人の患者さんとのコミュニケーションを図っています。また、英語・中国語が堪能な職員を対象にした院内医療通訳養成講座を9月から開催しており、15人の職員が受講しています。