イギリス文学を題材に、作品の背景にある

社会・文化を研究

“ものを語る„人間の根幹を

作品を通じて深く知る

福原先生が研究の対象として文学に関心を持ったのは、大学生の時でした。J・D・サリンジャーの小説『ライ麦畑でつかまえて』を、文中の細かな手掛かりをもとに、作者の意図や狙いを推し量りながら推理小説のように読み解いていく授業を受け、文学研究の奥深さに魅了されました。

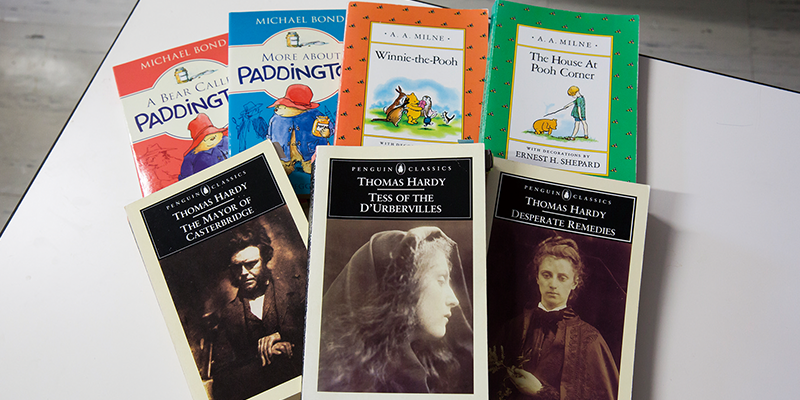

現在は、小説家トマス・ハーディの作品を中心にした19世紀後半の小説を題材に、当時の風潮や思想が文学作品の形成にどう影響を与えたのかを研究しています。特に最近は、小説に登場する動物の描かれ方に注目しています。19世紀後半はダーウィンが『種の起源』を発表し、“人間は動物が進化したもの„という考えが社会に大きな衝撃を与えた時期。動物に対する見方や人間との関係性などが、多様な視点から描かれています。

また、認知科学や脳科学の分野でも、文学作品を含めた物語性が注目されるようになっています。「人間は、個々の頭の中にある物語をもとに、物事を解釈しようとする」と言われ、その物語には、人類に共通した普遍的なものと、社会・文化などの影響を受けた相対的なものがあるとされます。こうした脳の仕組みと物語の関係性についても、文学作品を通して研究を進めています。

イギリス文学・文化の授業では、教材に『くまのプーさん』の原作を使用しています。翻訳作品では分かりづらい、イギリス人らしい間接的な言い回しや言葉遊びも見られ、社会や文化に触れることができます。また、『ピーターラビット』『不思議の国のアリス』など、イギリスの他の児童文学における動物の描かれ方と比較することで、作品のテーマや作者の意図の違いが明確になり、異文化理解のきっかけにもなると考えています。

「文学に関心のない人も、雑談やSNSの投稿などを通して自分の経験や見聞きしたことを人に伝える“物語る„行為に、多くの時間を割いています。私の研究は、こうした“ものを語る„という人間の根幹とも言える行為を、深く知ろうとすることだと思っています」。

研究への思いとオフの顔を知る

3つの質問

研究テーマについて教えてください。

19世紀後半のイギリス文学作品と

社会・文化の関係性を探究

イギリス文学のうち19世紀後半の小説、なかでもトマス・ハーディの作品を題材に、その背景にある社会や文化との関係を研究しています。最近は作品に出てくるさまざまな動物の描かれ方に関心を持っており、物語のテーマとどう関連し、補強しているかを読み解いています。こうした研究をもとに、イギリスの文学や文化などをテーマにした授業を行っています。

留学経験について教えてください。

スコットランドに留学、イギリス文学の舞台を体感

大学院の時、TESOL (英語教授法)の学位を取得するためにスコットランドのスターリング大学に一年間、留学しました。スターリングは緑が豊かな街で、18世紀の大邸宅で授業が行われるなど、歴史も感じました。『ピーターラビット』の物語の舞台であるイングランドの湖水地方などにも行きました。現地で生活してみると、本やインターネットだけでは分からないこともたくさんあり、貴重な経験になっています。

先生の趣味は何ですか?

フットサルに熱中、社会人リーグに参加

大学まではテニスをしていましたが、今はフットサルに熱中しています。はじめは福大の教職員サッカーチームに所属していたのですが、もっと体を動かす時間をつくりたいと思い、学外でフットサルを始めたところ、すっかりはまってしまいました。現在は、社会人リーグにも加入しています。サッカー経験者ではないので、この年齢でも自分の成長が感じられるのが楽しいです。