理学部設立50周年を記念し、理学部の取り組みや先生方の研究を紹介します。

今回は、南極観測隊員を3回経験した地球圏科学科の林 政彦教授の研究内容です。

●研究テーマ・内容等についてお教えください。

現在は、主に「福岡の大気環境中粒子状物質の動態と健康に対する影響」を研究しています。

具体的には福岡の大気中の微量ガスと微粒子の変動を調べ、市民の健康への影響を調べます。その取り組みは大きく三つあります。

①地上に設置された多様な大気組成観測装置による連続観測

②健康に対する微粒子の影響の疫学的、病理学的研究

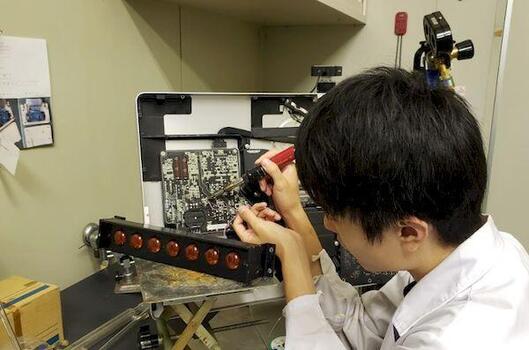

③主に上空観測のための装置開発

本学医学部眼科学教室と共同で設置した、産学官連携研究機関「福岡から診る大気環境研究所」で進めています。

●研究を始めたきっかけは?

学生時代は、名古屋大学工学部航空学科で航空機やロケットを勉強していました。その頃から、地球環境と科学技術の共存共栄(今でいう持続可能性=サスティナブル)が必要だと思うようになり、大学院(1987年頃)では、理学研究科大気水圏科学を専攻。指導の先生が大気中の微粒子(エアロゾル)を研究しており、私も興味を持つようになりました。

研究対象が大気中の微粒子ですから「上空」での観測がより重要です。その手段もレーザー光、気球、小型航空機と変遷し、2000年頃からはカイトプレーン(小型無人航空機)がメインになっています。カイトプレーンとの出合いと改良には、飛行機の魅力に取りつかれていた学生時代の知見も生かされていると思っています。このカイトプレーンは2017年の南極観測にも持って行きました。

さらに、福岡大学に赴任した1998年頃からは、福岡なら「黄砂」ということで、黄砂の地球環境への影響にも取り組むようになりました。この黄砂に関する研究が医学部との「黄砂とアレルギー性結膜炎の関係」の共同研究につながり、「福岡から診る大気環境研究所」設立のきっかけとなりました。

●この研究は、私たちの暮らしにどう影響しますか?

福岡の大気環境変動と健康への影響の仕組みを知ることは、別の地域や国の大気環境と健康への影響の解明につながります。人類と環境との持続可能な共存に、少しでも寄与できればと思っています。

●先生がご専門にされている研究の魅力、面白さをお教えください。

自然のダイナミックな変化を自分の目で観測しながら、不意に現れる予想を超えた現象を目にした時の感動です。そして、その仕組みを解明するために、さらに観測・研究を工夫するワクワク感は何物にも代えられません。自分が自然と一体化し、自然と共に生きていることを実感する瞬間です。

共同研究機関が本学に設置した観測装置

長崎県五島列島福江島における大気環境の無人航空機観測

<関連リンク>

- 理学部 個別サイトはこちら