![[2]](../assets/img/feature3/feature3_title1_3.png)

AI社会に何を身に付けるべきか

AIを活用する人材を育成するためには、誰もがプログラミングを学ぶ必要が出てくるのでしょうか。

技術者には当然必要ですが、全員が開発者になる必要はありません。むしろ、現状に不便さを感じる気持ちを持つことが重要で、それをAIで解決できないのかという発想につなげることが大切だと思います。ただ、多少は工学的なセンスやAI開発に関しての最低限のリテラシーや倫理観は必要になってきます。家を建てる時に内装工事や電気工事の人も、大工さんほどではなくても、家づくりの基本を知らなければ自分の仕事もできないのと同じことです。

以前、他大学の産学連携事業で、ある企業の菓子が売れないので新しい商品を作りたいという要望があり、学生の視点で企画を出したことがあります。学生にその商品のダメなところを言ってもらうとたくさん出ました。しかし、『もっとこうしたらいい』という意見は出てきませんでした。好きなこと、興味のあることでないと、もっとこうしたら良くなる、という視点は出づらいことが分かりました。

今の世の中は「役に立たないことはやめて、役に立つことを教え込むべきだ」という考え方がありますが、好きなことを深くやるということは、回りまわってAIを活用する上で役立つのではないかと思っています。例えば、理系の人たちは状況を説明する時は「条件」で、文系の人たちは「ストーリー」で表現する傾向があります。「ストーリーを描く」ことはエンジニアやAIが苦手とするところです。プロジェクトの概要や意義をチーム内でシナリオとして共有できると、理解を深めることができます。

ですから心理学を学ぶ原さんのような人も、IоTやアプリ開発が得意な大坪さんのような人も、それぞれ必要だと思います。

●AI社会を迎えるにあたって、仕事や働き方などを考えたとき、求められてくることは何でしょうか。

こうした時代だからこそ、自分にとって大切なものや個性を認識し、それを生かして、どう人生の目標を達成するかを考えるとよいと思います。AIのことを知っておくに越したことはありませんが、それで人生が決まるわけではありません。選択を迫られたときにぶれない価値観を少しでも早く身に付け、その過程でAIがあった方がいいと思うなら、その時に勉強をすればよいでしょう。

「アカデミックスキルゼミ」という科目を担当していますが、本学の学生はグループワークを苦にせず、他学部の学生と話をして成長を感じる人も多く、対人力には自信を持ってよいと思います。そのスキルがあることを自覚し、意識的に伸ばしていくと、もっと成長すると思います。

「インスタグラマー」や「ユーチューバー」など、わずか3、4年の間に新しく生まれて、爆発的に収益を上げている職種があります。だからといって今からそこを目指すのは、ナンセンスだと思います。技術の進歩が目まぐるしい時代ですから、卒業する時には、その職種はなくなっているかもしれない。ですから職種に固執するのはリスクがあると思います。

「インスタグラマー」や「ユーチューバー」はアクセスを集めるために、ものすごく研究しているはずです。研究する力があって理論を作れる人は、世の中の変化が訪れた時に強いと思います。目の前の仕事の役割が変わったとしても、いろいろと研究しているうちに、新たな発見が生まれる。そうした「研究力」ともいうべきものが、AI時代にあっても普遍的な力だと思います。

一人でものづくりをすることは楽で、今の技術では簡単にできることも多いのですが、人とコミュニケーションを取りながらやるのは難しいと感じています。チーム開発も何度か経験しましたが、意見が対立して企画がなくなったことも何度もありました。失敗を通してチームで協力できる力は大切だと思いました。

高校生の時から進路や就職を考えるとき、専門スキルを持てる理系とは違い、文系は肩身が狭いと思っていました。しかし理系の人と連携することで生まれるものがある、AI活用にもつながっていくという話を聞いて励みになりました。

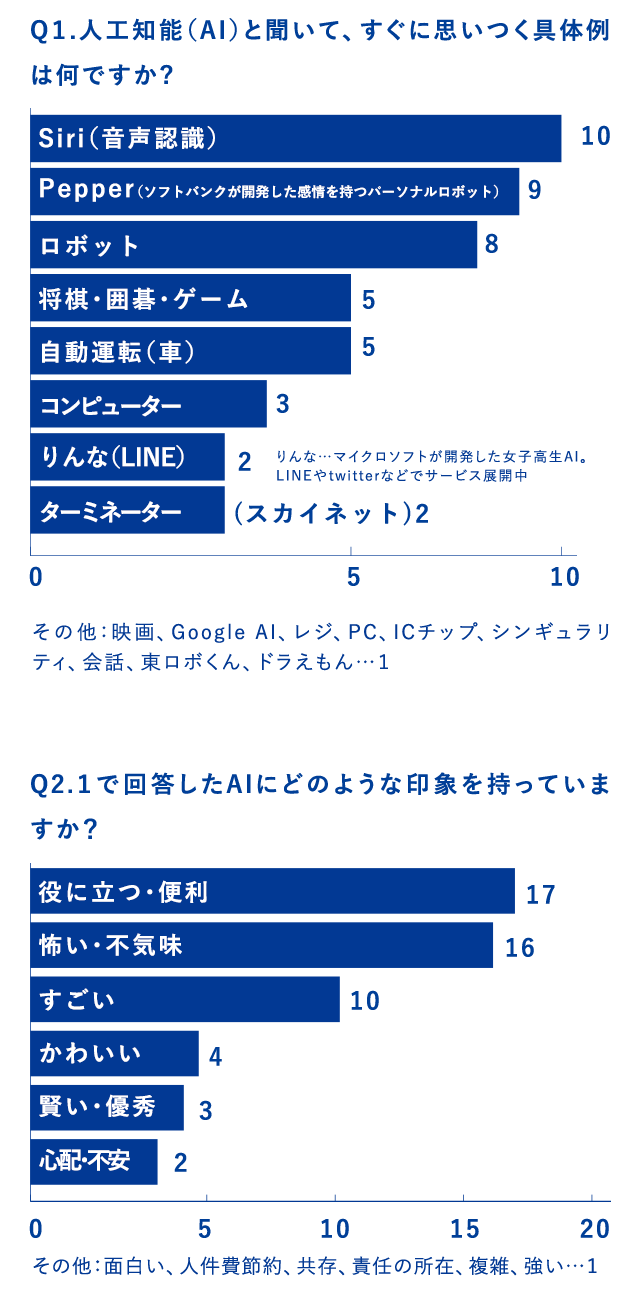

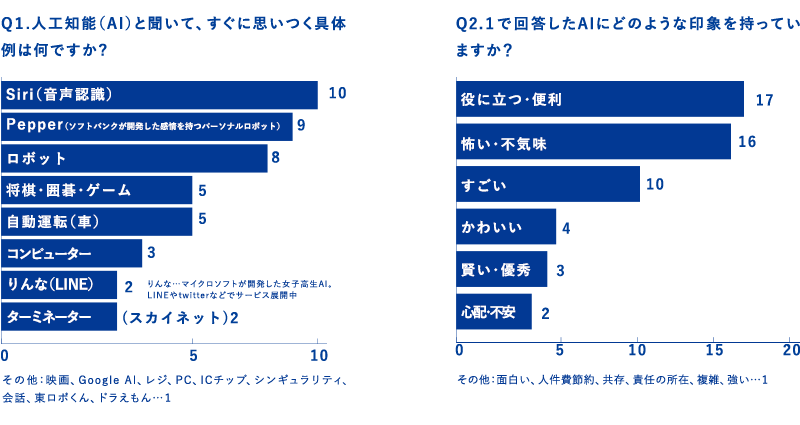

福岡大学で開講している共通教育科目「アカデミックスキルズゼミ」では“自動車の自動運転は実用化すべきか否か”等、AIについて考える機会を設けています。受講学生によるアンケート結果です。

AIに持つイメージとしては、「役に立つけど少し怖い」という意見が多く見られました。

データ:5月11日、「アカデミックスキルズゼミ」受講生によるアンケート調査より(N=31、いずれも複数回答)

●AIが普及しても、それをどのように活用するのかコンセプトを考え、価値を評価するのは人間である以上、コミュニケーションや観察力、好奇心などがより重要になってくる、その大切さが伝わってきました。本日は貴重なお話を、ありがとうございました。