専用ドクターカーの導入で、

増加する救急要請に応える

福岡大学病院

救命救急センター

福岡都市圏における救急医療の要として1992年4月に開設。大学病院の各診療科の協力のもと、3次救急医療施設として最重症患者を24時間体勢で受け入れています。

一分一秒を争う現場ドクターカーが命を救った

2016年11月、福岡市内にある保育所で1歳の男児が排水溝に頭をうずめた事故が起こりました。発見時すでに心肺停止状態という危険な状態でしたが、現場に駆け付けた救急隊と本病院の医師の迅速な処置で、出動要請から約15分後、男児は救急車の中で奇跡的に息を吹き返しました。

「初期対応ができていなかったら、助けられていたかは分かりません」。そう話すのは、福岡大学病院救命救急センター長の石倉宏恭先生。119番通報を受けた市の救急隊の判断で同センターにも連絡が入り、病院に待機していた救急車に医師が同乗し、ドクターカーとして出発。先着の救急隊による、心肺蘇生とともに、気道確保や口腔内の吸引、骨髄輸液や心臓の働きを再開させる強心剤の投与などの処置が切れ目なく行われました。

石倉先生は「特に、血管からの薬の注入が難しいお子さんに骨髄から輸液を行ったのは適切な判断でした」と振り返ります。

へき地医療や南海トラフ地震に備えての災害医療では先進的な取り組みを進める高知医療センター(高知県)と連携しており、喜多村先生(右)などのスタッフを派遣して、福岡県方式のシステムを参考にしています

秒単位での処置が求められる救急救命の現場では、瞬時の判断が日々求められています

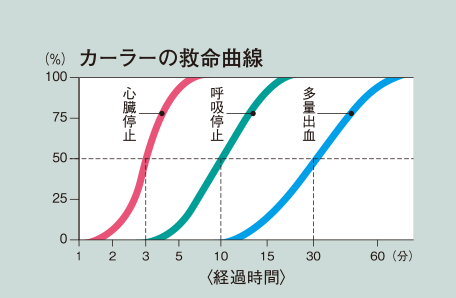

心臓停止、呼吸停止、大量出血の経過時間と死亡率の目安をグラフ化した「カーラーの救命曲線」。死亡率は心臓停止後3分で約50%、呼吸停止後10分で約50%、多量出血後30分で約50%とされます(出典:総務省消防庁http://www.fdma.go.jp/en/pdf/top/en_03.pdf)

医師が直接現場に出向くことで救命率を高める

今回、医師が同乗したのは、2005年に福岡市が配備したワークステーション方式の救急車。福岡大学病院を含む8病院に2台が輪番待機、出動要請に応じて医師を乗せ現場に向かうもので、この日は本病院に待機していました。通常の救急車の場合、その処置は応急的なものに限られますが、医師が立ち会えたことでいち早く専門的な医療処置を施すことができました。

心肺蘇生が1分遅れると生存率は7〜10%低下するといわれており、たとえ、命を取り留めても脳にダメージが残る可能性が高くなります。「社会復帰を考えれば、1秒でも早く心臓の動きを再開させる必要があります。今回の事故のように緊急を要する現場に医師が赴くことは、とても重要なことなのです」と石倉先生は強調します。

人口増加が続く福岡都市圏の救急要請は、福岡市だけでも年間約76,000件と増加しており、昨年は97件の救急搬送患者に対して医師が現場から処置を行っています。このようにドクターカーは重症患者さんの早期治療開始に重要な役割を担っています。しかし、人員確保、導入費用などの問題で病院専用のドクターカーの普及は進んでいないのが現状でした。そこで本病院は、通常の救急車のサイズからよりコンパクトな乗用車型ドクターカーの導入を決定し、今秋の運用開始に向けて準備を進めています。

ネットワークの強化で目指すは〝攻めの救急〟

福岡市南西部の広いエリアの救急対応を一手に担う福岡大学病院。2016年3月からは救命救急センターと総合診療部が主体となり、新しい救急体制を整えました。「あらゆる重症度の患者さんに即応できるシステム。救った命も増えたはずです」と石倉先生は手応えを語ります。

命を救うため、同センターは病院外のつながりも重視しています。日頃から心掛けていることは「顔の見える関係」の構築。他の病院や消防関係者、行政との勉強会や訓練、実例を通したレクチャーなどさまざまな交流を通して、救急・災害時に対応できるネットワークを築いています。「私たちが目指す救急医療をスムーズに運用するため、今後もより一層ネットワークの構築を密に行っていきたいと考えています」。

目指す姿は〝攻めの救急〟。ドクターカー導入以外にも、近隣病院の救急要請に積極的に出向くなどしています。石倉先生は「われわれが福岡西部エリアの最後の砦。何とかするのだという気持ちで今後も任務に当たっていきます」と力を込めました。

Close-up

福岡大学病院が所有する乗用車型ドクターカー「FMRC」

ドクターカーとは、消防本部からの要請を受けて、患者のいる現場に医師や看護師を派遣する車両。現在日本では、高規格の救急車型とコンパクトな乗用車型が運用されています。イラストは、福岡大学病院が今年秋からの独自運用開始を予定している乗用車型ドクターカーFMRC(正式名称:Fast Medical Response Car)のイメージ図。救急車型と違って患者搬送はしない代わりに、救急要請時には、医師や看護師が

素早く現場に直行できる利点があります。

医師が救急現場や救急車内で救命士には

できないより高度な治療を開始すること

でさらなる救命率の向上を目指します。