乳酸菌の可能性を医薬の分野で開拓し、

人々の健康に貢献したい

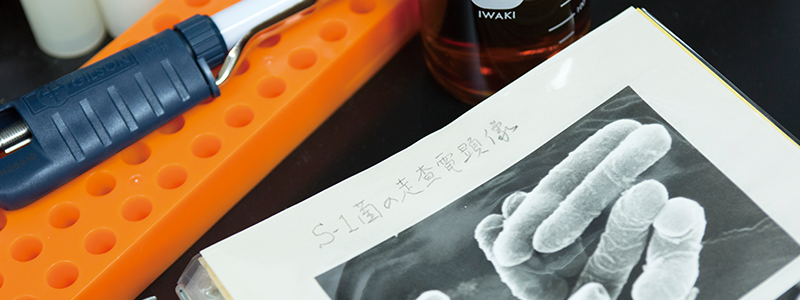

「体に良い」とされる乳酸菌の科学的な裏付けに挑む

ヨーグルトやチーズ、味噌、ぬか漬けなどさまざまな発酵食品に含まれる乳酸菌は体に良いとされ、注目度が高まっています。鹿志毛先生は、その乳酸菌について薬学の観点から捉え、有効利用を目指して研究しています。

昨今、腸内細菌の乱れが、アレルギー、肥満、糖尿病、自閉症、がん、うつ病などさまざまな病気を引き起こしていることが分かってきました。善玉菌といわれている乳酸菌を腸内で活用することは、病気の予防につながります。鹿志毛先生は、乳酸菌にワクチン抗原や機能性ペプチドを作らせ、遺伝子を組み替えることで効果的にたんぱく質を分泌させる試みを行っています。また、乳酸菌・菌体成分の生物機能の研究を通して、免疫に対するメカニズムや全ての病気の根源をなす炎症への作用を調べています。

こうした研究によって、発酵食品の製造に使われている乳酸菌が「体に良い」とされる科学的裏付けや、これまで知られていない有効機能の解明を目指しています。さらに、将来的にはこの研究を薬の開発につなげ、疾病の予防や治療に役に立てたいと考えています。

先生が乳酸菌と出合ったのは、大学院時代。所属していた研究室が乳酸菌を使った細菌ウイルス感染のメカニズム解明に取り組んでいたことが契機となりました。その後、研究室の教員となり、学生と乳酸菌由来の新しい酵素を分離する研究を行っていたところ、学生は常識的に探索を行う菌体内ではなく、菌体外(培養液の上清)を調べて新しい酵素を発見しました。その後、この新しい酵素の遺伝子配列上に「分泌シグナル」配列を発見し、これが今の研究につながっています。その経験を踏まえ、既成概念にとらわれない学生たちの発想を最初から否定せずに、一緒に考えてみることを大切にしています。

「微生物、特に乳酸菌は、人と共生してきた歴史がある。その共生の秘密を探ることが面白い」と研究の魅力を語る鹿志毛先生。「乳酸菌の可能性を医薬の分野で開拓し、人々の健康に貢献したい」と抱負を語ります。

研究への思いとオフの顔を知る

3つの質問

研究テーマについて教えてください。

乳酸菌の有効利用について研究し、

創薬化を目指しています。

「遺伝子組み換えによる機能性乳酸菌の作出」と「乳酸菌および菌体成分の生物機能の解明」の二つが大きな研究テーマです。その一環として、ある企業と提携し、エビの消化管に存在する乳酸菌に含まれる多糖体の機能を調べる共同研究にも取り組んでいます。保健機能食品として摂取される乳酸菌の科学的裏付けを行い、疾病の予防や治療に役立つ薬の開発につなげることが、大きな目標です。

研究テーマ以外で関心のあることや、

学外での活動などを教えてください。

本学卒業生として、

OB会や同窓会のお世話役をしています。

私自身が福岡大学の卒業生であるので、いろいろなOB会、同窓会の世話役をさせてもらっています。中でも薬学部テニス愛好会は年に一度、OB会(博多遠友会)を開催しており、40~50人が参加しています。近年は、60歳を迎える方も増えているので、還暦のお祝いも兼ねています。前回はグーミエ色で「アクティブ福岡大学」のロゴ入りTシャツを贈ったところ、とても喜んでくれました。

先生の趣味は何ですか?

高校時代に始めたテニスで、

今でも週に一度は汗を流しています。

高校時代にテニスを始め、大学でもテニスを続けました。今でも週に一度、ストレス解消を兼ねて、テニスコートで汗を流しています。2014年の三大学テニス大会では、初めて参加したのに団体優勝のメンバーに加えていただきました。また、2015年にダブルスで参加したトーナメントでは、ペアとして組んだ選手がとても上手い方だったこともあり、優勝することができました。学生たちに教育者である私自身が生き生きと見えるよう心掛けており、テニスはその支えの一つです。