美しさに息をのむ、

その一瞬を追い求めて作品と真摯に向き合う

福岡大学から巣立った陶芸界の若き人間国宝

「もうちょっと頑張れ」「良い形になれよ…」。広い作業場でひとり、手元の粘土に語り掛けるその人は、福島善三さん。福岡県朝倉郡東峰村に江戸時代から伝わる陶器・小石原焼の陶芸家です。小石原焼は2017年秋、「重要無形文化財」に指定され、その技法の継承者として、福島さんは重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。人間国宝認定者は、現在全国で115人、陶芸の分野ではわずか11人。57歳という若さでの認定は、まれな栄誉と言えるものです。

福島さんの作風の魅力は、その形の美しさと、天然素材を使って自身で生み出す釉薬(ゆうやく)(=成形した器の表面にかける薬品)の色合い。粘土や釉薬の原料である長石、鉄鉱石、わら灰などほとんどの素材を地元産にこだわります。小石原焼特有の「飛鉋(とびかんな)」や「刷毛目(はけめ)」といった伝統技法を生かしながら、研ぎ澄まされた感性で紡ぎ上げる作品の数々が、高い評価を受けています。

福島さんは1959年、山深く豊かな自然に抱かれた小石原村で、335年続く小石原焼窯元に誕生しました。プラモデル作りが得意で、折り紙を折らせれば裏面の白い部分が見えないように仕上げる器用な手先を持っていました。祖父や父のほか、7人ほどの職人が働く作業場に入っては、空いているろくろを使って遊んでいたと言います。一方で、中学・高校では野球やサッカーにも熱中する、ごく普通の少年でした。

それでも「家業を継ぐことは、生まれ持った定め」として、大学を卒業したら陶芸の修業をするという将来に抵抗はなかったと言います。美術大学への進学も考えましたが、「椅子に何時間も座ってデッサンするのは性に合わない。それよりも規模の大きな大学に行き、多くの人に出会って視野を広げたい」と、地元の福岡大学へ進学しました。

今も朝の8時30分から夜は11時頃まで作業場に立つ福島さん。「分業制をとっている窯元がオーケストラの指揮者ならば、土作りから焼き上げまで全て一人で行う私は、シンガーソングライターみたいなものでしょうか」

大学時代の窯巡りの旅で小石原の技術の高さを認識

大学の4年間は、本当に楽しいものでした。友人たちとスポーツに興じ、ビル清掃や鮮魚市場などでのアルバイトにも精を出すなど、好奇心の赴くままに青春を謳歌(おうか)しました。

やがて友人たちが就職活動に入ると、福島さんは思い立って、全国の窯巡りの旅に出ました。「良い窯があれば修業させてもらおう」と、祖父や父のつては頼らずに、高校時代の友人の下宿先を転々としながら、広島や岡山、栃木など9都府県に足を伸ばしました。

約3週間かけて訪ね歩いた窯元の数が二桁に近づく頃、福島さんの胸には次第にある思いが募っていきます。

「小石原の技術の方が、断然高いんじゃないか」

幼い頃から20年間、見続けてきたその目には、祖父や父たちの窯のレベルの高さが一目瞭然でした。得心した福島さんは卒業すると小石原村に戻り、本格的な修業に入ります。

時代は、生活で使う器がもてはやされた「民陶ブーム」の最盛期。幼い頃には10軒ほどしかなかった窯元も40軒に達しようとしていました。小石原焼の特徴である「飛鉋」さえ入れておけば売れると、粗雑な器も多く出回り、専門誌で小石原焼が良く書かれることはありませんでした。「このままでは小石原焼がダメになる」。16代目の心に火がつきました。

水に強く丈夫な生活雑器を主とする小石原焼の制作の要は、ろくろ技術。体で覚える仕事です。「中学の頃からろくろを回している人もいる中で、大学を出た自分はかなわない。ろくろ技術を極めつつも、釉薬で勝負しよう」。

そう決心しました。

HISTORY 先輩の足跡

1959福岡県生まれ

幼い頃から小石原焼が

身近にあった。

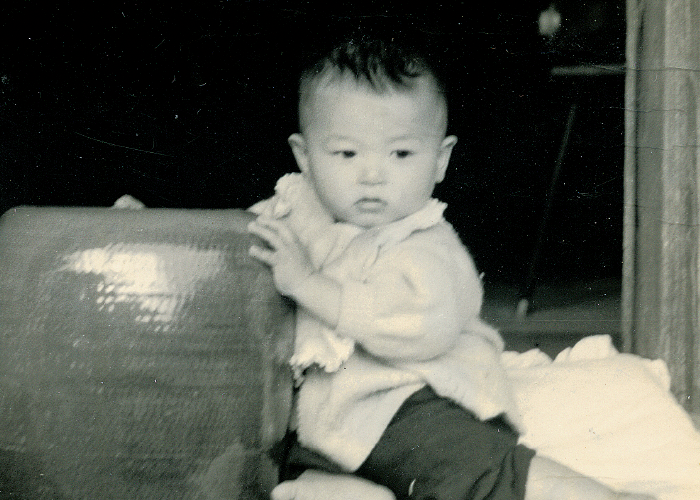

1歳になる前、火鉢に寄り添う。

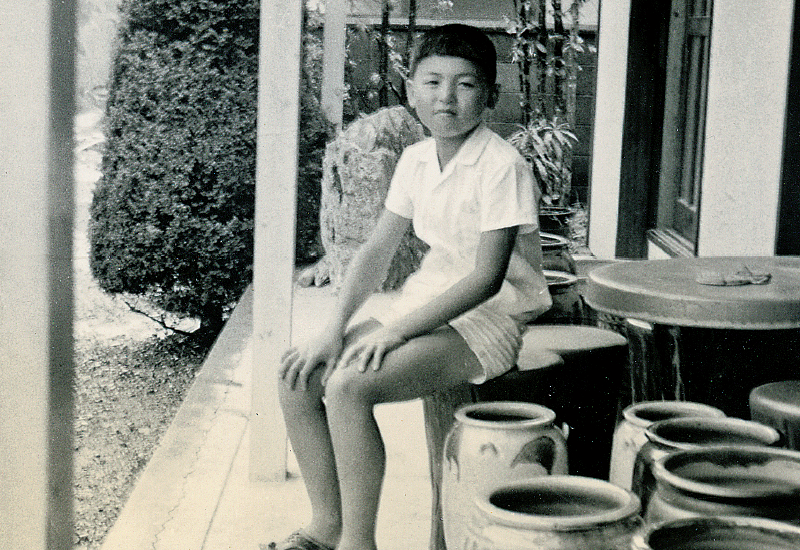

3〜4歳の頃、祖父母と庭で。

10〜11歳の頃(小学校5年生)

1982福岡大学卒業

大学卒業とともに実家である小石原焼窯元「ちがいわ窯」に入る。

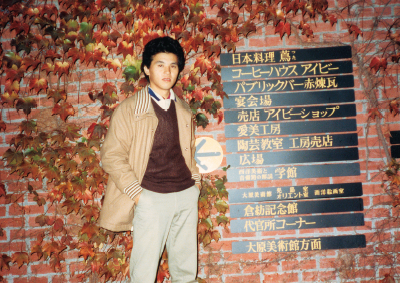

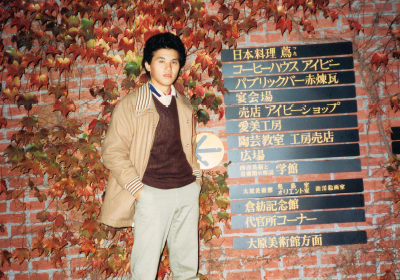

大学4年次生の時、全国の窯を巡る3週間の旅に出て、広島、岡山、大阪、奈良、京都、愛知、東京、栃木、茨城の窯元を訪れた。写真は岡山県倉敷市での一枚。

現在小石原焼窯元

「ちがいわ窯」16代目

東峰村の「ちがいわ窯」のギャラリーにはこれまで福島さんが制作してきた作品や賞状が並ぶ。隣の棟が作業場

良いものを作るために

自分はどこで勝負すべきか

常に足下を見て道筋をつける。

日本伝統工芸展の作品に衝撃 さらなる高みを目指す

福島さんが最初に取り組んだことは目標設定でした。先輩に倣い、まずは県展への入選を目指そうと決めます。朝8時から夕方6時までは他の弟子と同じように湯呑み200個を作るなど父に与えられた仕事をこなし、それからが自分の作品作りの時間。高校の化学の教科書を引っ張り出して独学で釉薬の勉強を始め、原料の調配合と向き合いました。

歳月が過ぎ、ようやく県展に自分の作品が並ぶ日が来ました。ただ、「うれし恥ずかしかった」という気持ちも束の間、偶然同じ日に別会場で開催されていた日本伝統工芸展を見に行った福島さんに衝撃が走ります。

「これはすごい。全然違う」

それもそのはず、日本伝統工芸展は人間国宝の作品の披露を主旨としており、全国の県展で最高賞を取った人間でも入選が難しいレベルの作品が集っていたのです。福島さんはすぐに図録を購入。穴があくほど読み込みました。

「良いものを食べれば舌が肥えると言いますが、工芸も見続けていれば徐々に上質なものが分かってくるのです」

次なる目標は、日本伝統工芸展入選でした。

非常に珍しい5連の登り窯は15年ほど前まで使用していたが、再現性を重視し今はガス窯を使い創作している。

2017年10月23日に行われた認定書交付式で認定書を手にする福島さん。

福島さんの代表作、中野月白瓷鉢。

今年7月、九州北部豪雨で被害を受けた東峰村にあるギャラリーと作業場。被災と時を同じくしての人間国宝認定に「注目していただいている今だからこそ、きちんとしたものづくりをしていく。それが工芸をやっている私たちなりのお返しの仕方だと思っています」

「失敗」という言葉はない 全てが糧、悔しさも創作の力に

小石原焼の全国での認知度の低さも、福島さんの心を奮い立たせました。

「良いものを作れば認めてもらえる。そのためにはもっと勉強して、自分にしか作れないものを作らなければ」

福島さんは、イメージする作品を表現するために粘土も手作りで、粒子を最適な細かさに調整します。特に青白い釉薬「月白」を使った作品では、一般的な陶土の約半分まで細かく濾(こ)し上げました。普通の陶芸家はまず使うことのない、きめの細かい土を使うことで、土と釉薬の焼き上がりの収縮率の差を縮め、貫入(かんにゅう)(=釉の面に出る細かいひび)をなくし、つるりとした風合いを実現したといいます。

前例がないので常に手探りです。時間もかかる。遠回りもする。設備も一から作る必要があり、調べることばかり。うまくいかなくても「〝失敗ではない〟〝その方法ではないよ〟と新たな道を指し示してくれている」と、前向きに考えます。

「自分が何をしなければいけないか、優先順位を整理することは非常に大切だと思っています。周りの仲間から何度か、ゴルフや麻雀に誘われましたが全て断ってきました。その時間はもちろん勝負運さえも、全て作品に注ぎ込みたかったからです」

こうした姿勢の成果は、陶芸の修業開始から6年経った28歳の時の「日本伝統工芸展」入選を皮切りにした、数々の受賞歴が物語っています。

常に新しいものを追求し新たな小石原焼の伝統を紡ぐ

「伝統は積み重ね、変わっていくもの」と福島さんは言います。小石原焼の代名詞となった「飛鉋」も、実は昭和に生まれた技法。300年以上にわたる小石原焼の歴史から見れば、ごく最近のことなのです。「今私がしていることも50年後には、伝統技法と呼ばれているかもしれない。伝統とはそうやって生まれていくもの。だから常に新しいものを創り続けていかねばならないのです」。

自信に満ちた言葉が印象的な福島さんにも、迷った時期はあったそうです。

「芸大や美大を出た陶芸家が多い中、自分は勝負できるだろうかと不安を覚えた時もありました。そんな時、ある高名な美術評論家の先生に福岡大学を卒業したと話したところ、『だから型にとらわれない今の君があるんだね』と言われたのです」。

福岡大学を出て、釉薬の美しさや造形美を追求してきた自分にしか表現できないことがある。ないものねだりをせず、今置かれている環境、あるもので勝負する。その大切さに気付いたと言います。

「家業を継ぐ使命感からスタートし、目の前のことを懸命にやっていると、そのうちに陶芸が好きになっていった。そうすると苦労を苦労と思わなくなるんです。今も、ろくろを回している時が、一番楽しいですよ」。

粘土に手を添え、新たに誕生した「人間国宝」が、優しく微笑みました。