小さくてもいい、志を持とう。

そこから未来は拓ける。

失意の日々を経て商学部第二部 へ

そこから人生が動き始めた

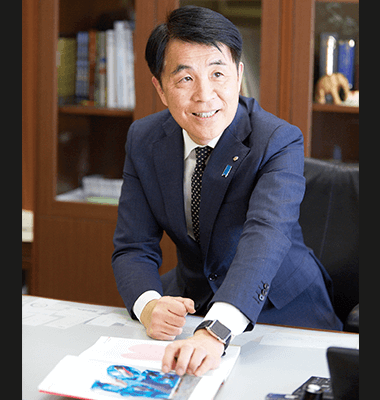

アジアの玄関口として成長を続け、今や157万人が暮らす福岡市。市民の生活を支えつつ、将来を見据えた成長戦略を打ち出す市役所にあって、髙島宗一郎市長のリーダーシップをサポートする一人が副市長の中園政直さんです。農林水産局水産部水産課を皮切りに、数々の部署を歴任。水産部長を務めた後、2013年に副市長に就任しました。現在は二期目に入り、住宅都市局、道路下水道局、港湾空港局、水道局、交通局などを担当しています。

屈託のない笑顔で、親しみをもって対応していただく姿に、たちまち親近感を覚えます。まずは学生時代の話を聞こうとすると、「私は決して優秀な学生ではなかったし、公務員志望でもありませんでした」と意外な答えが返ってきました。そして「自分のことを話すのはあまり得意ではないのですが…」と前置きし、ゆっくりと口を開いてくださいました。

中園さんは、商学部第二部のご出身ですが、その進路選択に際しては、深い心の葛藤があったと言います。「高校は進学校。当時の私は、上しか見ていないような、どこか鼻持ちならない生徒でした」。ところが受験では、ことごとく志望校に不合格。そもそも自分が何をしたいのかも分からなくなり、すっかり自信をなくしてしまいました。同級生たちが大学に進学して新しい生活をスタートする中、何も手につかなくなってしまったと言います。

悶々と過ごす時間が2年に及ぼうとする頃、ようやく下した一つの決断が、夜間、大学に通うことでした。「環境を変えて勉強すれば、何かヒントが得られるのではないかと思いました」。

転機は意外と早くやってきました。入学して1カ月ほどしたある日、「福岡市職員の臨時募集」の求人が目に飛び込んできたのです。それまで親に心配を掛けてしまっていた申し訳なさや負い目もあり、まず自分の力で稼ぎ、新たな生活へ一歩踏み出そうと受験し、合格しました。

大学と市役所で

多様な価値観 を知った

6月に採用となり、7月から市役所と大学、二足のわらじの生活が始まりました。17時まで市役所で仕事をし、それから当時、福岡城跡にあった商学部第二部の校舎に通いました。

学生の約9割が社会人だった教室には、同じく市役所から通い「いずれ先生になりたい」と志を持ち、実際に教員に転身した人もいました。ほかにもさまざまな年齢、職業、事情を持った人が集い、多様な価値観に触れながら大学生活を送ることができました。仲間たちの姿に刺激を受けて失意の思いも徐々に癒やされ、前向きな姿勢を取り戻していきます。

職場では、最初の配属先が農林水産局水産部水産課。どのような仕事かも分からず、親に「漁船に乗るのかな」と話したほど。市役所の仕事に対する興味や意欲はありませんでした。「あくまでも仕事は生きていくための手段と割り切り、いつかは別の道へ踏み出そうと考えていました」と中園さんは振り返ります。

そんな中園さんを変えてくれたのが、最初の職場で出会った上司の厳しい言葉でした。

「仕事は与えられたものをこなすだけではいけない。知恵や勇気を持って、魂を吹き込むものだ」

仕事とは、行政とは何たるかを徹底的に叩き込まれた中園さんは、この上司の期待に応えたいと仕事にまい進するようになります。大学を卒業する頃には「行政も捨てたもんじゃない」と思うようになっていました。

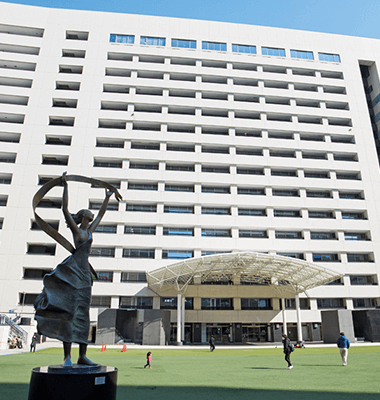

福岡市健康づくりサポートセンター「あいれふ」(福岡市中央区舞鶴)は中園さんが建設に携わった。建物正面にあるキース・ヘリングの彫刻作品は、美術館勤務時代の友人を通してニューヨークから買い付けたもの

福岡高校の先輩でノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典東京工業大学栄誉教授と

港湾空港局担当副市長として、2016年から福岡~ヘルシンキで運航する航空会社・フィンエアー(フィンランド)を表敬訪問。就航への感謝を述べ、福岡市の需要拡大策などを説明した

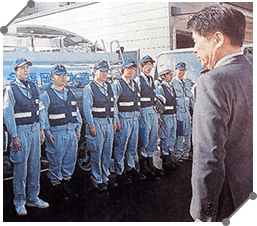

2016年4月の熊本地震では福岡市水道局職員を熊本へ派遣。担当副市長として訓示を述べる

七福神に扮し、節分祭のPRを兼ねて市役所を表敬訪問した留学生たちと記念撮影

2017年5月の「博多どんたく港まつり」で巡視船「やしま」体験航海に参加

経済観光文化局担当副市長として「博多祇園山笠」の台上がりを経験

「福岡市はこの数年で、一流都市として扱われるようになった。その道を走り続けられるよう、市長に伴走しながら志を高く持ってやっていきたい」(市役所一階ロビーにある福岡市の写真パネルを背景に)

決して手抜きはしない。

真摯な気持ちで

目の前の仕事に向かう

どの仕事も正面から向き合う

踏ん張った先に何かがある

市役所での仕事にやりがいを感じ始めた中園さんでしたが、全てが順風満帆だったわけではなく、葛藤は続きます。

上司に鍛えられ、能力を高めて仕事ができるようになってきたと自信をつけ始めていた中園さんは「このまま本庁で仕事を続けたい」と希望を出していました。ところが翌年、西区役所の土木農林部管理課へ異動。「自分は認められていないのだろうか…」。さまざまな思いが去来しましたが、それでも気持ちを奮い立たせます。

管理課は、西区における道路や下水道、公園などの社会インフラを管理する部署で、中園さんはこれらの工事に関する経理業務を担当しました。直接工事に携わることはありませんが、業務上、設計書や図面の内容を理解する必要がありました。分からないことは現場の技術職の職員に尋ね、何度も読み込んでいくうちに勘所がつかめるようになります。すると「工事の図面が読める行政職」として、現場から信頼されるようになっていきました。

「現在、副市長として社会インフラを担当する立場ですが、現場と直接、意思疎通ができますし、考えも理解できているつもりです。この時の経験やネットワークが、非常に役立っています」

苦手も嫌いも全てが糧

与えられた場で最善を尽くす

その後も転機と呼べるタイミングは幾つも訪れました。中でも福岡市美術館での勤務経験は、その後の考え方に大きな影響を与えました。

中園さんは子どもの頃から大の美術嫌い。図画工作が不得意で、「この世から美術がなくなればいい」とまで思っていました。仕事とはいえ、美術に付き合わなければならない不運を嘆き、着任してすぐに、「来年の異動で職場を変えてほしい」と上司に直談判するほどでした。

「美術館は学芸員のフィールドで、自分は関われない世界。私は単なる館の管理人のつもりでした。ただ、これも使命だと思いました」。であるなら、与えられた使命を達成することで、何かが変わるかもしれない、そう考えた中園さんは、前例にとらわれない“改革”を進めていきます。例えば館内放送。それまで女性職員が1日2〜3回、定期アナウンスをしていたものに、男性による自動英語アナウンスを追加しました。国際化と多様性を先取りした試みは好評で、2016年9月のリニューアルに伴う休館までこのアナウンスが流れていました。

毎日作品に向き合い、学芸員たちと話すうち、美術の持つ魅力にも引かれていきます。芸術家の立場に寄り添った運営によって信頼を得ることができ、この時に築いたネットワークは、後に担当となったアジア太平洋博覧会(1989年)で大いに生きてきます。

地下鉄営業、施設建設、市営住宅関連…さまざまな職場で工夫と努力を繰り返し、職務を全うしながら着実にステップアップを続けた中園さん。

「振り返れば、本当に無駄なことは何一つありませんでした。苦手なこと、嫌なことでもきちんと向きあえば、そこで得られたスキルや人脈が、どこかで生きてくる。そう実感しています」

福岡市美術館での勤務をきっかけに、美術の魅力に取りつかれたという中園さん。執務室には美術に関する書籍も並び、現代アートの話になると語り口も熱を帯びる

福岡市役所の本庁。中園さんが入庁した時は93万人だった市の人口は今や157万人に達し、さらに増え続けている

一人一人の気持ち、行動 が

イノベーションを起こす

副市長は、市長と担当各局の橋渡し役とも言え、それぞれの考えを翻訳して、相手に伝えることが求められます。市長の思いを市政に的確に反映するためには、その思いをくみ取り、これまでの経験を加味しながら各部署に伝え、答えを導いていく力が欠かせません。

「いま振り返ると、大学でさまざまな立場の方を知り、話ができた経験は大きな財産になっています。受験に失敗せずに大学に進んでいれば、どんな人間になっていたか自信はありません」と苦笑します。「苦悩の末に選んだ進学先でしたが、人にはいろいろな価値観があることを学びました。大学は、自分が変わる入口だったと思います」。

最後に学生たちへメッセージをお願いしました。

「数年後に人口160万人に達しようとしている福岡市は、イノベーションを起こし、新しいことに挑戦していかなければ発展はありません。学生の皆さんも、どんなに小さなセクションであっても、イノベーションを起こす気持ちを持ってほしい。小さくても志を持てば、社会はもっと良くなるはずです」

副市長になったことを成功とは思わない。ただ、なった以上は職務を全うしたい、と語る中園さん。

「私は優秀な学生でも、職員でもありませんでした。ただ、手抜きだけはしなかった。その積み重ねによって今の私がある。そう思っています」