福岡大学は9学部31学科を擁する、西日本屈指の総合大学であり、さまざまな分野の研究が行われています。

今回、本学人文学部文化学科の3人の教員が、「新型コロナウイルス感染症」や「パンデミック」等について美術史の観点からコラムを執筆しました。

第1回は、芸術学・美術史が専門の植野健造教授のコラムです。

近代日本において疫病で若くして亡くなった、忘れることのできない画家として、関根正二と村山槐多(かいた)の二人を紹介します。

関根正二(1899~1919)は福島県白河市に生まれました。1908年に上京し、深川に住みます。小学校卒業後、同級生だった伊東深水の紹介で東京印刷株式会社に就職。そこでオスカー・ワイルドの思想に触れて傾倒していきます。1915年に会社を辞めた関根は、知人と信州に旅行し洋画家の河野通勢と出会い影響を受けます。ほぼ独学で絵画を学び、同年16歳の時に描いた《死を思う日》が第2回二科展に入選します。1918年、第5回二科展に出品した《信仰の悲しみ》(大原美術館)が樗牛賞に選ばれますが、関根はこの頃より心身ともに衰弱し、翌年結核により20歳で死去します。

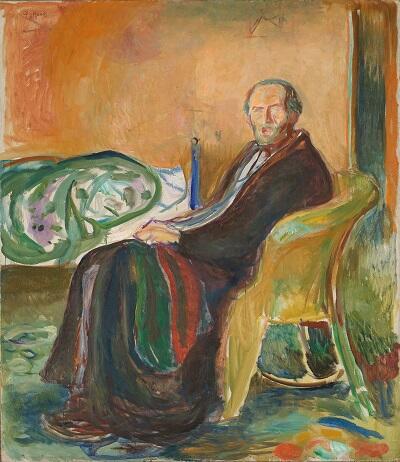

村山槐多(1896~1919)は神奈川県横浜市に生まれ、京都市で育ちました。10代からボードレールやランボーの作品を読み耽り詩作もよくしました。1914年に上京し、小杉未醒宅に寄寓。美術に目覚めて日本美術院に通い、院展や二科展に作品を発表します。貧しさや失恋による心の痛みなどを抱えたデカダン的な生活を送り、1919年スペイン風邪による結核性肺炎で急死します。22歳でした。

若くして亡くなることを夭折(ようせつ)といいますが、近代日本の文学史、美術史は夭折の芸術家たちの仕事によって成立している部分が少なくないのです。

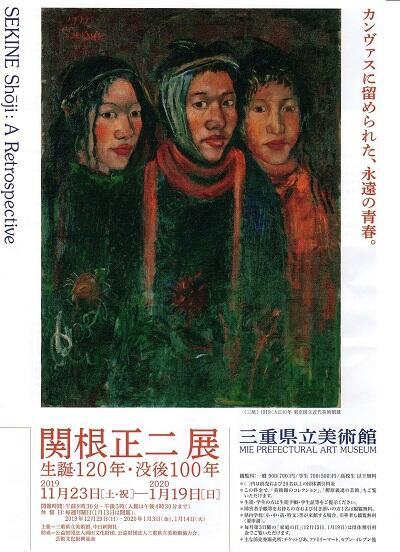

「関根正二展」2019-2020年、三重県立美術館会場チラシ

コピーには「カンヴァスに留められた、永遠の青春。」とあります。