福岡大学は9学部31学科を擁する、西日本屈指の総合大学であり、さまざまな分野の研究が行われています。

今回、本学人文学部文化学科の3人の教員が、「新型コロナウイルス感染症」や「パンデミック」等について美術史の観点からコラムを執筆しました。

第3回は、西洋近現代美術史が専門の落合桃子准教授のコラムです。

今から100年ほど前、スペイン風邪(スペイン・インフルエンザ)が世界中で猛威を振るいました。1918年3月から翌年、翌々年にかけて、アメリカからヨーロッパ、アフリカ、アジア、そして日本にも広がり、多くの人々の命を奪いました。

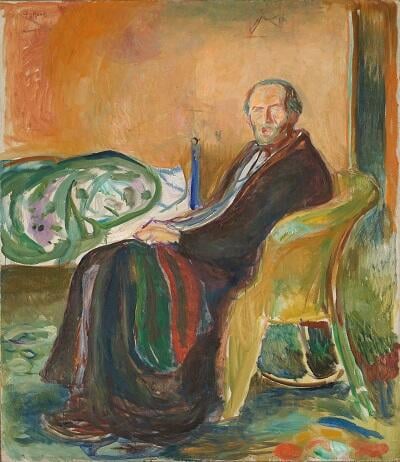

《叫び》で知られるノルウェーの画家エドヴァルド・ムンク(1863-1944)は1919年、56歳になる年に、スペイン風邪にかかった自分の姿を描いています。

ムンク《スペイン風邪にかかった自画像》1919年、油彩・カンヴァス、オスロ国立美術館蔵

黒いガウンを羽織ったムンクが、寝室の安楽椅子に腰かけて、こちらを向いています。精気を失った表情が、病気のつらさを物語っています。一説には、ムンクはスペイン風邪だと思い込んで、本当は感染していなかったとも言われています。とはいえ、パンデミックによる世の中の暗い雰囲気を画家が敏感に感じ取っていたのは間違いありません。

スペイン風邪で命を落とした芸術家も少なくなく、ウィーンの画家エゴン・シーレ(1890-1918)もこの病気で亡くなっています。幸いにもムンクは無事に回復し、病み上がりの自画像《スペイン風邪後の自画像》(1919年、ムンク美術館蔵)も残しています。その後、ムンクは80歳まで生きました。

昔の人たちがパンデミックをどのように乗り越えてきたのか。このことを美術の歴史もまた教えてくれます。学生の皆さんが、福大での学びを通じて、困難な時代を生き抜くための知恵を手に入れてくれることを願っています。