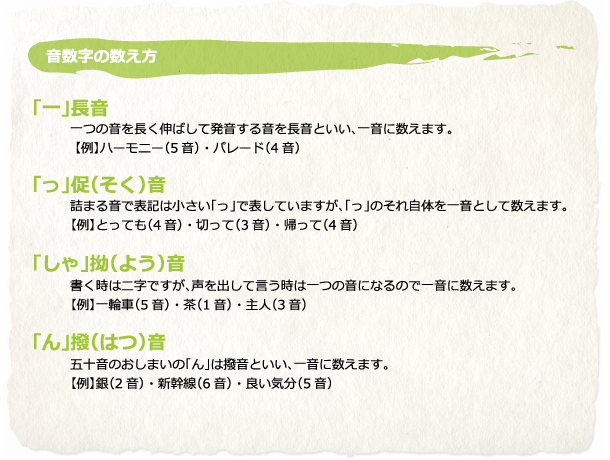

川柳は五・七・五音の十七音のリズムで詠む

- 上五・中七・下五の十七音から成り立っています。

ただし、上句は七音程度は許される場合もあります。 - 普段使っている言葉で見たり、聞いたり、感じたこと、訴えたいこと、

願っていることなどを言葉に託して自分の気持ちを詠みます。 - 表記は口語体、現代仮名遣いを使います。俳句のような切れ字や季語は必要としません。

川柳は人間を詠む

句のどこかに人間が存在するようにします。人間を登場させます。

川柳の代表的な三要素

古川柳には、川柳の特徴である「穿(うが)ち」「おかしみ」「軽み」の三要素がありますが、現代のような 複雑な社会では、この三要素では表現しきれない要素が含まれてくるので、この三要素にあまりこだわらず に自由に自分の気持ちを詠んでも構いません。

どのような「句材」を選ぶのか

自分自身のことから学校、家庭、社会事象など、その句材も幅広くあらゆる場面が川柳になります。

川柳はどのようにして作るか

- 自分が経験した事を思い浮かべ場面を設定します。

- 何が、何をして、何となる、の形にします。

- 言葉を選び、五・七・五のリズムにのせます。

ここで、どこかぎこちないところはないか、出来た句を声に出して読んでみます。次に独りよがりではないか、読み手に伝わるか、表現が適切であるか、などを推こうします。

川柳作句上の留意点

あれもこれもと詰め込みすぎると何を言いたいのか、焦点がぼやけてしまいます。あまり説明をしすぎないで言いたいことだけに的を絞ると説得力のある句が出来上がります。また、比喩や擬人法、助詞の適切な使い方なども、川柳を作るうえで留意すべきことです。先人が残した名句を読んで、視点、表現技法などを学び、作句の参考にすることも上達の一歩です。

High School Student Senryu Contest Fukuoka University All Rights Reserved, 2013