現在、佐賀県鳥栖市・基山町、福岡県久留米市・小郡市の4つの地域の史跡を紹介し、探訪ルートをパソコンやスマートフォン等で検索できる「筑後川流域クロスロード歴史スポット散策システム」が公開中です。これは、福岡大学大学院工学研究科電子情報工学専攻2年次生の学生6人が、PBL(Project based Learning)の授業で取り組んだもので、管理運営も行っています。

プロジェクトは2016年から始まり、今年ウェブサイトが公開されました(11月末まで公開予定)。

携わった学生6人に話を聞きました。

>前回記事「大学院でのPBLで「史跡探訪ソフト」制作①:プロジェクトの概要」はこちら

●〇プロジェクトメンバー〇●

- 井口 一騎さん:リーダー、各種とりまとめ

- 高橋 司さん:議事録・マニュアル作成、デザイン、システムテスト等を担当

- 西 拓実さん:会議の進行、ページレイアウト作成等を担当

- 林田 裕一さん:開発担当

- 横山 卓哉さん:システム機能やページデザイン案の作成等を担当

-

吉井 僚佑さん:開発担当

※50音順

※以下、敬称略

―技術面で大変だったことは?

<林田>

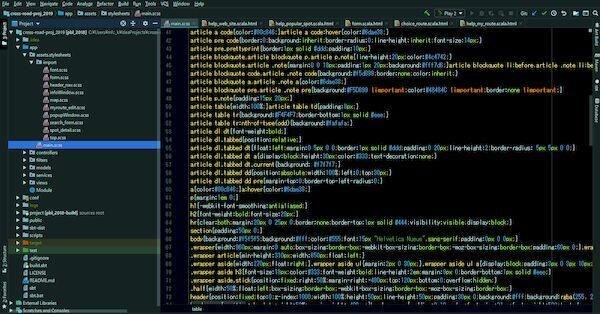

元々先輩方が使用していたコードの理解から始める必要がありました。例えば、初めはJavaやScalaなどのプログラミング言語の知識が十分ではありませんでした。そして、私以外がソースコードを編集することもあるので、自分勝手にソースコードを書かず、情報を共有し、チームの一員として役割を果たす必要があることを、作業を通して実感しました。

<西>

プログラミングの使用言語によって、できる動作が変わります。要望に応えるためにいろいろと調べ、試しながら進めていましたが、時には技術的に躓くこともありました。そんな時はメンバーに相談すると、すぐに解決策が出てきたことがあり、相談できることのありがたさと相談することの大切さを感じました。限られた時間の中、最適解を見つけながら進めるのが難しかったです。

―コミュニケーション面で大変だったことは?

<井口>

ぼんやりとした要望を形にするために、情報を整理しイメージをしぼっていく作業が重要でした。そのため、メンバーとは週に2回はミーティングを行い、情報共有を行いました。また、決定事項についてはしっかりと確認を行い、議事録として記録を残しました。これが、今後は後輩たちの役にも立つのではないかと思っています。

-新型コロナウイルス感染症の影響はありましたか?

<井口>

プロジェクト自体は2019年4月から始まっていましたので、特に影響はありませんでした。しかし、県境を越える移動の自粛要請がありましたので、自由な移動が可能な状況下でのユーザーのログの取得や分析については断念せざるを得ませんでした。

何度もミーティングを重ねる

試行錯誤を繰り返しソースコードを完成させていく