福岡大学は、1990年からリーズ大学(イギリス)と協定を結んでいます。リーズ大学は、ウェスト・ヨークシャー州リーズ市にある国立大学で、学生数は約38,000人を擁します。

2024年9月からリーズ大学に交換留学生として留学している惣城葵さん(人文学部英語学科3年次生)は、同じくイギリスのニューカッスル大学に留学中の本学学生の持田日菜子さん(人文学部英語学科4年次生)とセントラル・ランカシャー大学に留学中の小林実怜さん(法学部法律学科4年次生)、そしてフィンランド・タンペレ大学に留学している本学学生の加藤真さん(商学部貿易学科3年次生)さん、橋本さららさん(人文学部英語学科4年次生)と合同で、日本の和菓子を紹介するイベントをイギリスで開催しました。日本文化に興味がある現地の学生24人が参加し、大きな賑わいを見せました。

惣城さんに話を聞きました。

- イベントを企画した背景

本学の授業で、グローバル化やコスモポリタニズム、ブレグジットについて学びました。コスモポリタニズムとは、国や人種による区別を超え、全人類を地球市民として捉える考え方です。 この学びを通じて、技術が発展し、簡単にコミュニケーションが取れる時代においてこそ、人種やその他のカテゴライズに囚われず、異なる背景を持つ人々と歩み寄ることが重要だと考えるようになりました。

そのため、イギリス留学中に、日本文化を広めるだけでなく、異なる文化を理解し合うことに焦点を当てたイベントを開催できないかと考え、和菓子の「練りきり」をテーマに選びました。「練りきり」は、作り手がテーマを自由に選べる柔軟なお菓子のため、参加者それぞれの文化が作品に表現されると考えました。

惣城さん(後列真ん中)

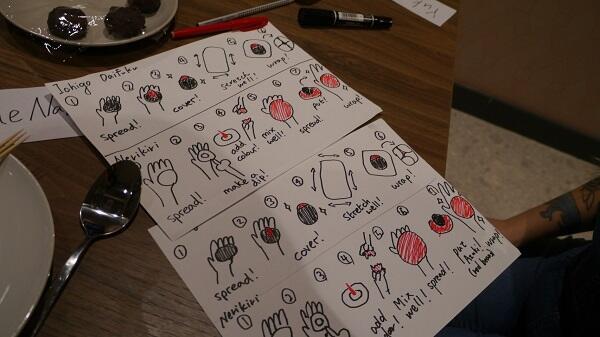

和菓子の作り方を手書きのイラストで作成

- イベントの狙いと実現できたこと

日本文化を伝えるだけではなく、イベント後も参加者が異文化に対して理解する姿勢を持ち続けられる体験にしたいと考えていました。楽しい雰囲気は損なわずに異文化体験を促すというバランスを取るのが難しかったです。結果として、参加者同士が完成した「練りきり」を見てコミュニケーションを取ることで、互いの文化の背景を知ることができている様でした。

- どのように準備を進めましたか

イギリスではあんこが入手できなかったため、豆からあんこを作りました。また、求肥を作るための材料を探し回るなど、素材調達に時間を費やしました。試作を何度も繰り返し、参加者が楽しみながら美味しい和菓子を作れるよう工夫を重ね、和菓子の作り方を動画にしたり、スライドでクイズを用意したりしました。また、近隣大学に留学している学生に声を掛け、告知用ポスターの制作、司会進行の準備、タイムスケジュールの調整、レシピ作成なども分担して行いました。

- 和菓子の出来映えはどうでしたか

「練りきり」は作り手によってさまざまな形になりました。日本人参加者はクリスマスツリーや雪だるまを作り、イギリス人参加者は苺やブルーベリー、クローバーなどを作っていました。また、ジブリやゲームのキャラクターを作る人もいたり、中には自分の国の花をテーマにした人もいて、それぞれの文化や興味が反映されました。こうした文化の違いが「練りきり」に表現され、会話のきっかけとなったことで、求めていた異文化体験会を実現できたと感じています。

クリスマス風の和菓子

キャラクターを模した和菓子

みんなで楽しく作業

器用に成形する参加者

- 今後も伝えたい日本文化について

伝統文化の中には、後継者不足や新しい技術の発展によって活躍の場を失ったものも多くあります。そうした文化や、日本特有の美意識を体現する概念などをより多くの人に伝えていけたらと思います。また、外国の文化と融合させた新しい形の表現にも挑戦してみたいです。

- 参加者の声

As it is is perfect, wasn't expecting this much!! I learned the meaning given to the Wagashi! And realising that it's not that difficult to make if the materials are ready, though. Only suggestion is to keep doing these food-related activities please.

「参加者一人一人の創造性が素晴らしく、それが特に印象的でした」「和菓子が季節ごとに意味を持っていることを初めて知りました」「イギリスでも一から「練りきり」を作れるとは思わなかったので驚きました」「みんなと初めての和菓子を作ることができて楽しかったです」

【関連リンク】

国際センターウェブサイト

留学フェアについて

リーズ大学ウェブサイト