『福岡大学学園通信』第72号(令和3年12月発行)では、「学びの証」と題して、さまざまな分野で学ぶ学生たちの卒業論文・修士論文を紹介しました。

その続編として、卒業論文・修士論文から導かれた結論や成果、今後の課題などについて伺いました。ぜひご覧ください。

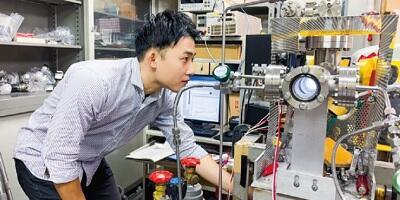

今回は、工学部電気工学科の桒田 篤哉さんの論文 「アセチレン・ヘリウムプラズマによる膜堆積過程の赤外分光計測」を紹介します。

◎卒業論文のテーマ

アセチレン・ヘリウムプラズマによる膜堆積過程の赤外分光計測

◎論文の概要

プラズマCVD法(プラズマを用いて原料ガスを分解し基板上に薄膜を作成する方法)を用いて、原料ガスにアセチレンとヘリウムの混合ガスを用いた場合の薄膜の堆積過程の赤外分光計測の結果から堆積過程の予想を行いました。チャンバー内を真空にする真空ポンプを用いたり、赤外分光計測を行うフーリエ変換赤外分光高度計という装置を用いました。

結果として、アセチレンにヘリウムを加えた場合の膜の堆積過程中の反応モデルを考えたり、膜を堆積させる基板の温度を変化させた時の膜の堆積過程の変化、基板に電圧を印加した時の膜の堆積過程の変化についてモデルを作ることができました。

◎このテーマに決めたきっかけは?

半導体デバイス作製にはエッチングが必要であることに興味を持ち、マスク材として有望なアモルファス状の炭素膜の形成の研究に興味を持ちました。

◎今後の研究課題は?

当研究では、膜の堆積過程について多くの反応を仮定し考察することが不十分でした。さらに学習を深め、結果からの考察力を高めたいです。

◎執筆を終えての感想

実験を行い、論文に落とし込むという経験は、自分の中でとても大きなものになりました。

◎今後に生かしたいこと

実験はうまくいくとは限らず、装置の不具合も発生します。今後はこの経験を生かし、問題や失敗が起きたら、原因(事実)を探求し、解決策を導けるようにしたいです。

◎大学での4年間を振り返って

工学部電気工学科では電気について幅広く深く学べました。試験前に友人と集まり、教えあって試験に臨んでいたことが良い思い出です。