福岡大学では国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の協力のもと、令和2年度は、JSTのウェブサイトで福岡大学新技術説明会を開催しています。

この説明会は、新技術や産学連携に関心のある企業等へ向けて、研究者が研究内容を発表することで、大学から生まれた研究成果(特許)の実用化(技術移転)を目指すものです。

その中から、今回は、工学部社会デザイン工学科 佐藤研一教授の「竹製ドレーン材および液状化対策工法」を一般の方向けに、概略を紹介します。

1.研究背景と目的

2011年3月の東北地方太平洋沖地震や2016年4月の熊本地震では多くの液状化被害が発生しています。今後、首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の大規模地震の発生が懸念される中、液状化による被害を抑制するための対策を講じていく必要があります。

2.液状化対策の現状と課題

液状化対策の工法として、従来は「締固め工法」「固化工法」「間隙水圧消散工法」等が用いられてきましたが、セメントや鉄鋼などの素材を用いるため、二酸化炭素排出量やコストの問題がありました。また、自然素材を用いた既存工法には、「丸太打設締固め工法」等がありますが、成長力の早い「竹」を用いることは、必要に応じた材料供給に対応ができる工法です。

3.研究開発の概要

液状化対策の現状を踏まえ、全国的に社会問題となっている【放置竹林問題】にターゲットを当て、新しい【竹】の利活用による液状化対策工法を開発しました。竹は弾力性・曲げ剛性・割裂性があり、加工がしやすく、また、中空構造のためドレーン材としての有効利用の可能性も持っています。工学部社会デザイン工学科道路土質研究室では、竹材の硬さと構造をモデル化したモデル杭を用いて、小型土槽を用いた液状化模型実験を行い、液状化対策の効果の検討を進めています。

4.実験の結果

竹をモデル化したモデル杭は、木杭と同程度の高い液状化対策効果を示しました。また、竹の中空構造をモデル化したフッ素チューブの検討では、揺れに伴い発生する過剰な水圧を消散させるドレーン効果が確認され、液状化抑制の可能性があることが明らかになりました。このような成果は、液状化対策工法における竹の新しい利活用として期待されるところです。

5.今後の展開

竹の「しなり」や「排水性」について、新しいモデル杭の作製を行い、竹杭設置位置や本数を工夫し、竹杭打設による地盤拘束効果による液状化対策ついて検討を行う予定です。

発表内容の詳細については、こちらをご覧ください

放置竹林による里山被害

液状化小型実験槽

液状化小型実験槽

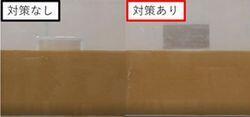

液状化対策の比較